*Conservare l'ambiente marino per il bene del nostro pianeta *

Minacce in alto mare: la plastica

Eleonora Polo

È una minaccia reale perché il nostro pianeta è da sempre trattato come una pattumiera, in particolare gli oceani e le vie d’acqua perché allontanano i rifiuti dal punto di immissione in modo rapido ed economico.

La natura dispone di meccanismi chimici e biologici per degradare una grande varietà di materiali, ma ha difficoltà a gestirne alcuni, tra cui numerose plastiche sintetiche. Il problema ha assunto dimensioni imponenti perché la produzione mondiale ha già superato i 400 milioni di tonnellate all’anno, di cui circa otto dovrebbero finire in qualche modo negli oceani. È come se ogni minuto un camion di rifiuti ci svuotasse dentro 300 kg di plastica. Al ritmo di crescita attuale e in assenza di misure correttive si prevede che i camion diventeranno due nel 2030 e quattro nel 2050.

Le isole che non ci sono

Quando i media parlano delle isole di plastica negli oceani utilizzano spesso immagini di forte impatto che ritraggono masse compatte di rifiuti galleg- gianti. Queste foto, pur essendo autentiche, sono state scattate altrove, per lo più in prossimità delle coste nei punti in cui la circolazione delle acque ten- de a far convergere i rifiuti. È probabile che nel tempo, se le circostanze lo consentono, questi detriti possano costituire un serbatoio di materiali che ri- fornisce le isole, ma quello che arriverà, dopo anni di permanenza in acqua e sottoposto a maltrattamenti di ogni tipo, sarà frammentato e irriconoscibile.

|

Un po’ di storia

La scoperta ufficiale delle isole di plastica risale al 1997, quando il velista Charles J. Moore, più noto come il capitano Moore, di ritorno da una regata nell’oceano Pacifico, mentre percorreva una rotta poco trafficata, si trovò improvvisamente in mezzo ad acque costellate di frammenti di plastica dispersi per chilometri e chilometri, un fatto inspiegabile poiché non c’era nessuna causa che potesse spiegarne la presenza. Questa scoperta ha impartito un cambio di rotta alla sua vita e all’Algalita Marine Research Foundation, che aveva creato tre anni prima per studiare gli ecosistemi marini della California. A partire dal 1999 il capitano Moore ha organizzato una serie di spedizioni di studio e campionamento in ogni area del Pacifico e ha partecipato a iniziative analoghe in tutti gli altri oceani e anche nel mar Mediterraneo. Purtroppo sono occorsi vari anni perché la notizia bucasse i media e cominciasse a turbare i sonni di qualcuno.

Chiariamo subito un punto: il termine isole, così amato dai media, non è stato inventato da Charles Moore, che detesta questa definizione, perché richiama immagini lontane dalla realtà, cioè zattere semisolide dai confini poco definiti, ma su cui si possa perfino camminare in alcuni punti. In qualche articolo è stato scritto anche questo, purtroppo. Anche la notizia che le isole si possano vedere dai satelliti, benché corredata da una foto della NASA senza riferimenti, è falsa, perché lo zampirone verde che si vede è soltanto una fioritura di fitoplancton.

Il capitano Moore preferisce definirle piuttosto una zuppa di plastica, cioè zone di oceano dalle acque torbide in cui sono dispersi frammenti di questo materiale, sicuramente non costellate di yeniche, bacinelle, e flaconi intatti di plastica. Dopo anni di maltrattamento in mare aperto non possono essere sicuramente rimasti integri.

Lo smog di plastica

|

I dati delle spedizioni scientifiche lo confermano. Un articolo1, che ha raccolto i risultati di 15 anni di spedizioni e campionamenti, indica chiaramente che, se si considerano i dati in percentuale, la distribuzione per peso e dimensione dei frammenti è la stessa in tutte le isole e anche nel Mediterraneo. Quello che cambia da zona a zona è solo la concentrazione in grammi per chilometro quadrato2. Trasformando le tabelle numeriche originali in un diagramma di più facile lettura, emerge subito un dato: sul numero stimato di 5250 miliardi di pezzi, il 92,4% è costituito da microplastiche con dimensioni inferiori a 4,75 mm (un seme di lino), mentre solo lo 0,2% supera i 20 cm, il lato lungo di una custodia DVD. Tuttavia, sono proprio i pezzi più grandi che incidono di più sul peso globale, perché costituiscono il 75,4% delle 268.940 tonnellate di plastica che si stima sia in circolazione. Quindi, ci sono tanti pezzi molto piccoli e leggerissimi, di materiali differenti, distribuiti in una zona molto vasta e in una colonna d’acqua di 20-30 metri. Ecco perché i satelliti non possono vederle. Questo dato deve essere tenuto presente da qualsiasi progetto di pulizia degli oceani, perché sono dimensioni paragonabili a quelle di molte frazioni di plancton. Come togliere la plastica senza distruggerlo o danneggiarlo? Inoltre, anche fuori dalle cosiddette isole l’oceano non è pulito, è solo un po’ meno sporco. Di fatto non è mai stato definito uno standard per stabilire un confine fra livelli normali ed elevati di inquinanti nelle acque lontano dalle coste. La superficie stimata dei detriti galleggianti negli oceani copre ormai quasi un terzo del pianeta – quindi è pari a quello delle terre emerse – ma ormai non esistono più zone di mare, per quanto remote, in cui non si trovino rifiuti di plastica. Una delle prime foto scattate con una sonda in fondo alla Fossa delle Marianne (circa 10 km di profondità) ha immortalato proprio una sportina di plastica un po’ sbrindellata, ma ancora perfettamente riconoscibile.

I punti di accumulo

|

Come mai la plastica finisce lì e non da un’altra parte? Il fatto che ci fossero negli oceani zone di accumulo di detriti era noto fin dall’antichità. Per effetto delle correnti tutto ciò che arriva in mare, alla fine o si arena sulle spiagge o si deposita sui fondali o si concentra in alcune zone, dalla forma di ellissi schiacciate e di ampiezza variabile, situate in tutti gli oceani. Le isole di plastica – due nel Pacifico, due nell’Atlantico, una nell’Oceano Indiano e una nel mare Artico sono state scoperte tardi perché si tratta di zone lontane dalle principali rotte di navigazione, poco pescose e caratterizzate da correnti marine e ventilazione deboli.

La loro collocazione dipende dall’attuale assetto delle correnti oceaniche prodotto da differenze di temperatura, di salinità e dall’impulso dei venti, combinate con la forza di Coriolis, dovuta alla rotazione della Terra attorno al suo asse. Le correnti superficiali e profonde mettono in moto enormi flussi d’acqua che si comportano come un enorme nastro trasportatore (Global Conveyor Belt) che porta alla formazione di sistemi di correnti a movimento rotatorio (gyre).

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha creato e perfezionato nel tempo OSCURS (Ocean Surface Current Simulator), un software di simulazione delle correnti superficiali degli oceani, utile per prevedere i movimenti dei banchi di pesci e dei cetacei, delle correnti oceaniche e, più di recente, degli spostamenti dei detriti marini. La NASA3 lo ha applicato ipotizzando di spargere in modo uniforme la plastica sulla superficie di tutti gli oceani e ha constatato che le zone di accumulo previste coincidono proprio con la collocazione attuale delle isole di plastica. Lo stesso accordo fra previsioni e dati reali è stato riscontrato quando il percorso dei detriti portati dallo tsunami seguito al terremoto che ha colpito il Giappone nel 2011 ha ricalcato con buona accuratezza il movimento previsto da OSCURS. Tuttavia, la situazione attuale non è definitiva, ma è destinata a cambiare per effetto del riscaldamento climatico che sta già modificando il percorso e la velocità delle grandi correnti oceaniche.

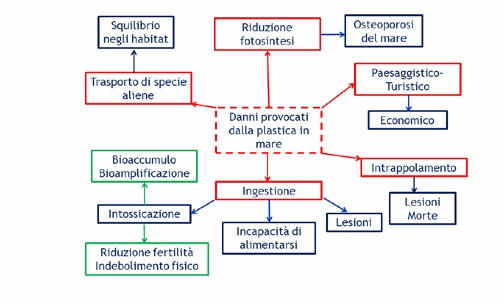

Quali danni produce la plastica in mare?

Fra tutti i materiali che possono finire in acqua, la plastica è quella che può produrre danni in ogni forma e dimensione. Infatti nell’ambiente acquatico questo materiale si conserva benissimo e anche la vita delle plastiche biodegradabili è molto più lunga che sulla terraferma, perché tutti i fattori che ne facilitano la degradazione (calore, componente ultravioletta della luce solare e microrganismi) sono presenti in minore quantità o hanno meno forza4. Uno degli aspetti più evidenti dell’inquinamento marino da plastica è l’impatto visivo dei rifiuti che galleggiano o si arenano sulle spiagge. L’industria del turismo ogni anno deve sostenere costi elevati per pulire le aree costiere affinché non perdano la loro attrattiva.

Ma questo non è l’unico problema.

Intrappolamento

|

Per troppi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sui materiali da pesca e da allevamento in mare aperto perché si riteneva − o faceva comodo ritenere − che le sole attività marittime fossero le responsabili dell’inquinamento marino, mentre invece lo sono solo per il 20%. Non è comunque un peso da poco: secondo i rapporti delle Nazioni Unite il peso delle attrezzature marine abbandonate, perse o dismesse negli oceani si aggira intorno alle 640.000 tonnellate, che corrisponde circa al 60% di tutte le macroplastiche presenti negli oceani e al 70% del peso di tutti i rifiuti galleggianti di grosse dimensioni. Anche se il fenomeno dell’abbandono in acqua delle reti danneggiate – che non conviene più riparare – si sta riducendo, forti correnti e tempeste, collisioni con altre attrezzature da pesca o scogli provocano ancora la dispersione in mare di molto materiale non biodegradabile. Infatti, le reti e le lenze sono ora fabbricate con polietilene, nylon o polipropilene che le rendono più leggere, resistenti ed economiche rispetto a quelle tradizionali fabbricate a base di fibre (canapa, sisal, cotone, manila), che ne limitavano le dimensioni, la quantità di pesce pescato e richiedevano una manutenzione costante. I vecchi galleggianti sono stati sostituiti da oggetti prevalentemente di polistirene. Tramagli, nasse e trappole per pesci contribuiscono alla pesca fantasma, cioè la cattura continua di pesci e di altri animali (tartarughe, uccelli, mammiferi marini) che vi rimangono intrappolati e muoiono. Le reti a strascico e le reti di nylon che affondano, invece, danneggiano le barriere coralline e gli ecosistemi dei fondali. Ma ogni oggetto di plastica, indipendentemente dalla sua dimensione, può trasformarsi in una trappola mortale per una qualche specie acquatica.

Ingestione

Gli oggetti di plastica possono provocare danni per ingestione passiva o attiva. La prima riguarle specie che nuotano, per così dire, a bocca aperta (mante, balene e altri cetacei) intercettando tutto quello che incontrano, e i molluschi, ognuno dei quali ogni giorno filtra in media decine di litri d’acqua. L’ingestione volontaria è invece dovuta al fatto che i frammenti/oggetti di plastica sono scambiati per cibo. In fondo i primi polimeri artificiali sono stati inventati proprio per sostituire materiali naturali troppo costosi e di difficile reperibilità grazie alle loro capacità mimetiche. Un altro fattore che li rende particoarmente appetitosi è l’odore conferito da alcuni additivi e dai biofilm di alghe e microrganismi che colonizzano le superfici, un condimento aggiuntivo come il sale e le spezie per noi. L’ingestione è dannosa perché può generare sazietà senza nutrire, causando il deperimento, ed even tualmente la morte per fame, ma… a stomaco pieno. Può anche succedere che pesci piccoli come le sardine inghiottano così tante biglie di plastica − una sorta di galleggiante interno − da non riuscire più a nuotare o a scendere rapidamente in profondità, per cui finiscono per morire di fame o diventare facile preda degli uccelli marini.

Bioaccumulo e bioamplificazione

Di per sé stessa la maggior parte degli oggetti di plastica non è dannosa dal punto di vita chimico, ma può diventarlo da quello meccanico perché oggetti ingeriti dalle superfici appuntite, scheggiate o taglienti possono danneggiare l’apparato digerente. Ci può essere però un danno chimico secondario dovuto agli additivi che sono aggiunti a molti polimeri per migliorarne la lavorabilità (plastificanti) o alcune proprietà specifiche. Ma anche i polimeri privi di questi additivi, essendo sostanze idrofobe che tendono a catturare molecole che non stanno volentieri in ambiente acquoso, possono comportarsi come vere e proprie spugne che assorbono e concentrano sostanze organiche disperse in mare, come gli inquinanti organici persistenti (POP, persistent organic pollutants) che viaggiano da decenni nelle acque del pianeta. Quello che non è ancora certo è se i frammenti di plastica, una volta ingeriti, siano espulsi come rifiuti senza cedere le sostanze assorbite oppure nel transito attraverso l’apparato digerente trasferiscano ai tessuti qualcosa del loro carico. Questo passaggio li farebbe entrare nella catena alimentare in cima alla quale ci siamo anche noi. La difficoltà nello stabilire una correlazione certa dipende dal fatto che negli studi di laboratorio si usano quasi sempre plastiche vergini, ben diverse dai frammenti la cui struttura è stata alterata, sbriciolata e ossidata dalla permanenza in acqua salata. D’altra parte, utilizzare i materiali recuperati in mare è altrettanto complicato, perché mancano informazioni essenziali sulla loro origine, permanenza in acqua e storia del singolo oggetto. Più i frammenti sono piccoli, più pervasiva e insidiosa è l’intossicazione che potrebbero provocare. Nella maggior parte dei casi le microplastiche e gli inquinanti non causano la morte degli individui, ma hanno un impatto negativo sulla qualità della vita. Le microplastiche (0,1-5 mm) sono state trovate ovunque e sarà così anche per le nanoplastiche (1-100 nanometri, ossia milionesimi di millimetro), che però richiedono attrezzature sofisticate per essere individuate e analizzate e sono più pericolose perché possono attraversare le membrane biologiche. Di questi danni comunque si sente parlare, tuttavia ce ne sono altri due meno noti, ma da te-nere sotto controllo.

L’osteoporosi del mare

Gli oceani sono il secondo polmone del pianeta perché la fotosintesi realizzata dal fitoplancton e dalle alghe nei suoi strati superficiali è responsabile della produzione di circa metà dell’ossigeno che respiriamo. In acque trasparenti quasi tutta la radiazione solare è assorbita nei primi 100-150 m, ma se c’è molto materiale disperso il percorso della luce nella colonna d’acqua è più breve e la fotosintesi meno efficiente. L’anidride carbonica non organicata produce un aumento dell’effetto serra e rende le acque un po’ più acide corrodendo gli scheletri e i gusci di carbonato di calcio di organismi marini come coralli, briozoi, molluschi, ricci di mare e crostacei.

Trasporto di specie aliene

La natura idrofoba delle materie plastiche favorisce la formazione rapida di biofilm, che promuovono l’adesione di molti organismi marini, e l’esposizione ai raggi ultravioletti ne cambia la composizione chimica e la carica superficiale, trasformandole in substrati adatti a microbi e batteri. I frammenti e gli oggetti di plastica possono quindi traghettare, in modo efficace e per lunghissime distanze, specie vegetali e animali invasive in ecosistemi privi dei loro predatori naturali. Lo tsunami del 2011 è stato un laboratorio ideale: solo sei anni dopo5 sono state trovate 280 specie marine di origine giapponese che si sono insediate con successo negli ecosistemi costieri di Canada e Stati Uniti.

Fino a oggi sono già state individuate nei detriti di plastica più di mille specie di alghe e batteri, compresi i vibrioni, responsabili di colera e altre malattie gastrointestinali. Questi microrganismi potrebbero diventare veicolo di infezioni ed epidemie e causare problemi agli allevamenti di pesce, contaminare i batteri impiegati nei depuratori o infettare chi nuota vicino alle spiagge.

Che cosa possiamo fare?

I media – e non solo loro – si sono molto affezionati al progetto Ocean Clean up presentato nel 2012 alla TEDx talk a Delft da Boyan Slat, uno studente olandese di sedici anni, che ha raccolto con una breve campagna di crowdfunding i finanziamenti necessari per lo studio di fattibilità e lo sviluppo dei primi prototipi di un sistema a barriere galleggianti per catturare e raccogliere la plastica che galleggia nell’isola di plastica del Pacifico settentrionale. Nonostante il riscontro mediatico, ci sono molte ombre sul senso di un’operazione di questo tipo, perché quello che galleggia è solo la punta dell’iceberg e il sistema di boe galleggianti è progettato per catturare solo oggetti di dimensioni superiori a 1 cm, quindi resteranno fuori tutte le microplastiche che costituiscono oltre il 90% di tutti i detriti in mare. È vero che il maggiore contributo in peso è dato dagli oggetti più grandi, ma si tratta solo dello 0,2% del totale: una goccia in un mare. Se poi la plastica che galleggia sugli oceani è solo l’1-8% di tutti i detriti, ha senso spendere cifre astronomiche quando tutto il resto è altrove? Allora, perché questo progetto piace così tanto? Perché non dobbiamo fare niente, tanto ci pensano le boe. Non disturba le multinazionali, tampona un po’, ammesso che possa fare qualcosa, ma non mette in questione l’andamento di produzione, gestione e consumo attuali delle materie plastiche. Il capitano Moore ha commentato in modo lapidario: “Se il diavolo avesse voluto escogitare un modo per bloccare il movimento per la riduzione della plastica, non avrebbe potuto fare meglio di qua to ha fatto Boyan”.

I progetti di pulizia in mare e sulla terra si stanno moltiplicando, però pensare solo a rimuovere la plastica senza cercare anche di bloccare il flusso dei rifiuti sarebbe come asciugare l’acqua dal pavimento senza chiudere il rubinetto della vasca. Nonostante la qualità indubbia di alcune proposte, nessuna da sola può fornire la vera soluzione definitiva che consiste nell’affrontare alla radice le cause dell’inquinamento da plastica prevenendone l’immissione in mare dalle coste, dai fiumi e dagli ambienti terrestri. È anche più efficace intercettare i rifiuti di plastica appena sono prodotti, prima che comincino a degradarsi e, soprattutto, prima che abbiano prodotto danni all’ambiente. Ma è soprattutto urgente interrompere questa folle spirale di produzione e spreco di plastica, un materiale fantastico che non va demonizzato, ma che merita di essere gestito in modo più razionale e responsabile.

È un’azione corale in cui ogni soggetto coinvolto è protagonista, non solo le aziende, gli enti locali e nazionali, le grandi agenzie sovranazionali, ma anche i singoli cittadini, nessuno escluso.

C’è lavoro per tutti! ?

Bibliografia

Polo E, L’isola che non c’è. La plastica negli oceani fra mito e realtà, Bari, Edizioni Dedalo, 2020

Heinrich Böll Foundation, Ocean Atlas, Facts and Figures on the Threats to Our Marine Eco- systems, Berlino, 2017, www.boell.de/en/

UNEP, Marine Litter Vital Graphics, http://www.grida.no/publications/60

Ocean Conservancy, Stemming the Tide:Land- based strategies for a plastic–free ocean, 2017, www.oceanconservancy.org/

Note

1. Eriksen M, Moore CJ et al., Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over

250.000 Tons Afloat at Sea, PLoS ONE, 9, 2014.

2. Cózar A., et al. Plastic Accu- mulation in the Mediterranean Sea, PLoS ONE, 10 (2015) e0121762

3. https://svs.gsfc.nasa. gov/4174

4. Napper IE, Thompson RC. Environmental Deterioration of Biodegradable, Oxo–biode- gradable, Compostable, and Conventional Plastic Carrier

Bags in the Sea, Soil, Environ. Sci. Technol., 539:1039, 2019.

5. Carlton JT et al., Tsuna- mi-driven rafting: Transoce- anic species dispersal and implications for marine bio- geography, Science, vol 357:

1402-1406, 2017.