Botanici del Rinascimento – Pietro Andrea Mattioli

Storia di un bestseller

Non c’è dubbio che i Discorsi di Pietro Andrea Mattioli (ovvero il suo commento alla Materia medica di Dioscoride) siano stati il più grande bestseller della scienza rinascimentale. In un’epoca in cui un libro che vendesse 500 copie era già un successo, l’opera del medico senese, nel trentennio tra la prima edizione e la morte dell’autore (1544-1578) nelle sue varie versioni ne vendette 32.000. Fu un trionfo senza precedenti, ricercato con tenacia, in primo luogo dall’autore stesso che fece del suo libro un vero e proprio work in progress che ad ogni nuova versione si arricchiva di nuove piante e di commenti sempre più dettagliati. Ma molto contarono l’abilità commerciale dell’eccellente editore veneziano Valgrisi, che si giovava di una distribuzione in grado di raggiungere molti paesi europei, e la protezione dei potenti, primo fra tutti lo stesso imperatore.

Nel Medioevo il De materia medica di Dioscoride non era stato dimenticato, ma circolava in versioni più o meno spurie. Con il Rinascimento e la nascita della scienza filologica, gli studiosi fecero a gara nel recuperare il testo originale, tradurlo, commentarlo: un enorme filone di studi che culmina proprio con l’opera di Mattioli.

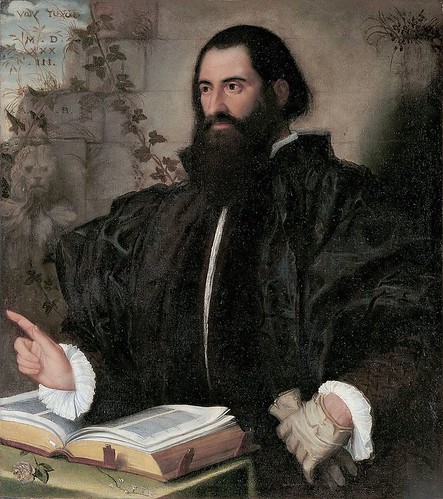

Pietro Andrea Mattioli (1501-1578; nelle sue opere usò sempre la grafia latinizzata Matthioli) era nato a Siena in una famiglia economicamente modesta, ma ben inserita nell’élite sociale cittadina. Non sappiamo con esattezza dove abbia condotto i primi studi; è certo invece che si laurea in medicina a Padova nel 1523. Vive qualche anno a Siena, quindi, a causa delle lotte di fazione che funestano quella città, si trasferisce a Perugia, infine a Roma; qui è praticante di medicina presso alcuni ospedali, finché lascia la città in seguito al sacco di Roma del 1527. Si stabilisce in Trentino, dove per qualche tempo esercita la professione medica in Val di Non, guadagnandosi grande reputazione. Nel 1528 il principe-vescovo di Trento, Bernardo Cles, lo chiama alla sua corte sia come medico sia come botanico, affidandogli la direzione del giardino della residenza vescovile. Grazie a Cles, Mattioli entra in contatto con importanti umanisti italiani ed europei, tra cui Erasmo da Rotterdam. Alla morte del vescovo, nel 1539, viene congedato dal suo successore e si trova in ristrettezza economiche.

A questo punto si traferisce a Gorizia, dove lavora come medico e intorno al 1541 inizia a tradurre l’opera di Dioscoride, aggiungendo al testo originale i suoi “discorsi” o commenti. La prima edizione (Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della historia, & materia medicinale tradotti in lingua volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo Sanese Medico, con amplissimi discorsi, et comenti, et dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete) viene pubblicata dall’editore bresciano Bascarini nel 1544. È già molto di più di una semplice traduzione, perché ogni voce, oltre alla descrizione e agli usi medici, comprende un articolato commento sull’identificazione del semplice, con “censure”, ovvero critiche alle identificazioni alternative proposte da altri botanici. Manca però ancora l’apparato iconografico che tanta parte avrà nel successo.

Nel 1548, con la seconda edizione, inizia la collaborazione con l’editore veneziano Valgrisi e il libro, già molto accresciuto, si avvia a diventare quel monstre in cui le paginette di Dioscoride sono sopraffatte dal dottissimo e puntiglioso commento. Il successo è tale che lo stesso anno, a Mantova, esce un’edizione pirata arricchita da illustrazioni (rubate a loro volta a un erbario tedesco). Così Mattioli e Valgrisi capiscono che, se vogliono sfondare anche sul mercato europeo, l’opera deve essere illustrata, e, ovviamente, tradotta in lingua latina. Se poi si vuole battere la concorrenza tedesca - il magnifico De historia stirpium di Fuchs è del 1542 - le illustrazioni devono essere di ottima qualità.

|

Il compito è affidato a un eccellente pittore udinese, Giorgio Liberale, che aveva qualche esperienza di illustrazione naturalistica avendo eseguito una serie di disegni di animali per l’imperatore Ferdinando I. Pur senza l’assoluta precisione delle tavole del libro di Fuchs, le 562 illustrazioni realizzate da Liberale sono di grande qualità estetica ed eleganza. L’edizione latina illustrata, ulteriormente accresciuta rispetto alla seconda italiana, esce nel 1554 (Petri Andreae Matthioli Medici Senensis Commentarii, in Libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de Materia Medica, Adjectis quam plurimis plantarum & animalium imaginibus, eodem authore), ottenendo grandissimo successo e procurando ingenti guadagni allo stampatore. Quella fonte d’oro viene abilmente sfruttata nel decennio successivo con tre nuove edizioni tanto per la versione italiana (Discorsi) quanto per quella latina (Commentarii) e numerose ristampe, ciascuna con una tiratura media di tremila di copie: cifra eccezionale per l’epoca, quando una tiratura di 1000 copie era già rara e riservata a titoli “sicuri”.

Ma intanto Mattioli, propri grazie alla grande fama procuratagli dal suo commento a Dioscoride, nel 1555 è stato chiamato alla corte imperiale nelle vesti di medico cesareo; nel 1562 a Praga (in quel momento sede della corte) esce un’edizione ceca accompagnata da 810 xilografie molto più grandi ed eleganti di quelle delle edizioni Valgrisi, realizzate sotto la personale guida di Mattioli da Liberale e da Wolfgang Meyerpeck, un artista di Friburgo, coadiuvati da alcuni pittori della corte imperiale; di grande bellezza e virtuosismo tecnico, le xilografie di Liberale e Meyerpeck non mirano tanto all’accuratezza dell’illustrazione botanica, quanto alla trasformazione della natura in opera d’arte. Così, i Commentarii di Mattioli, oltre a imporsi come il libro di testo obbligatorio nelle facoltà di medicina di tutta Europa, diventano anche un ricercato oggetto di collezione.

Le xilografie dell’edizione praghese vengono riutilizzate per l’edizione tedesca dell’anno successivo e nel 1565 Valgrisi le inserisce in una splendida edizione dei Commentarii, stampata su carta verde; un preziosissimo esemplare, colorato a mano e ornato d’oro e d’argento viene donato all’illustre protettore di Mattioli, l’imperatore Ferdinando I. Altre edizioni ancora seguiranno, a volte con le più maneggevoli illustrazioni della prima edizione latina, a volte con quelle più spettacolari dell’edizione praghese, con un successo destinato a durare ben oltre la morte dell’autore (1578).

La ragioni del successo

Quali le ragioni di una riuscita tanto trionfale? La bellezza delle illustrazioni e l’accuratezza della veste grafica certo pesarono non poco; contò soprattutto l’enciclopedismo dell’opera, che ai contemporanei sembrava fondere le conoscenze ereditate dall’antichità con gli apporti della tradizione erboristica popolare e le più aggiornate acquisizioni della medicina rinascimentale. In effetti, nei Discorsi e nei Commentarii il testo di Dioscoride è solo un punto di partenza, un pretesto, sul quale Mattioli riversa tutte le sue conoscenze di filologo e studioso dell’antichità, di medico e di conoscitore delle piante. Alle scarne notizie del testo greco, egli aggiunge puntigliose descrizioni di ciascuna pianta (a volte riconoscendo e discutendo diverse specie), l’indicazione dell’habitat, le virtù medicinali; non mancano le indicazioni pratiche e gustosi aneddoti, in uno stile non di rado accattivante.

|

Inoltre Mattioli non trattò solo le piante (e gli altri “semplici”, animali e sostanze minerali) esaminate da Dioscoride, ma aggiunse via via le nuove “stirpi” che arrivavano in Europa dalle Americhe e dal Vicino Oriente o che venivano scoprendo nella stessa Europa i tanti botanici con i quali il medico senese fu in corrispondenza. Egli stesso da giovane aveva erborizzato in Val di Non e sul monte Baldo. In tal modo, il numero di piante trattate raddoppia, dalle 600 descritte da Dioscoride alle 1200 delle ultime edizioni del Mattioli; centinaia di nuove piante vengono descritte per la prima volta (potremmo citare il pomodoro, il girasole, il lillà), facendo dell’opera un testo di consultazione irrinunciabile per ogni medico e botanico fino a Linneo e oltre.

Non mancò anche una certa dose di succès de scandale. Mattioli era un terribile polemista, sempre pronto alle “censure” - che occupano una parte non piccola dei Discorsi - ma poco disposto ad accettare qualsiasi rilievo. Ad Amato Lusitano che lo accusava di errori e plagi e al futuro prefetto di Padova Guilandino (Melchior Wieland) che gli contestava errori di identificazione, rispose con veemenza, arrivando anche a proferire insulti irripetibili. La polemica, soprattutto con Guilandino, si trascinò per anni, spingendo il medico tedesco a lasciare l’Italia per qualche anno per sfuggire alla sua persecuzione.

Ma forse peggio andò al primo prefetto di Padova, il medico e botanico romano Luigi Anguillara, che, forte dei suoi lunghi viaggi di esplorazione in molti paesi del Mediterraneo, aveva osato contestare con grande garbo alcune identificazioni; Mattioli lo attaccò con tale violenza e fece traballare a tal punto il suo prestigio scientifico che il povero Anguillara fu costretto a dare le dimissioni.

Profumate violacciocche

Abbiamo già visto che, tanto nella versione italiana quanto in quella latina, per non parlare delle traduzioni che presto si succedettero in altre lingue europee (come quella tedesca di Joachim Camerarius del 1590), il Dioscoride di Mattioli divenne un testo di riferimento che, almeno fino a metà Settecento, non mancava nella biblioteca di nessun medico o speziale. Sebbene fosse più un compilatore che un pensatore originale, a torto o ragione, egli venne considerato il più grande autore di botanica del Rinascimento.

Non poteva dunque mancare di essere ricordato nella nomenclatura botanica. Tra le specie o sottospecie che si fregiano dell’eponimo matthioli la più nota è probabilmente Primula matthioli (anche conosciuta con il sinonimo Cortusa matthioli). Quanto al genere Matthiola, c’è ancora una piccola storia da raccontare. A crearlo fu padre Charles Plumier in Nova plantarum americanarum genera (1703) che nella dedica ricordò sia la grande fama del medico senese, sia le aspre polemiche in cui fu coinvolto: secondo Plumier, mordeva i suoi avversari “con il dente avvelenato”, ma quelli gli rispondevano “con le corna pronte”.

La Matthiola di Plumier, va detto subito, non è la “nostra” Matthiola; la sua “M. folio aspero subrotundo” è un arbusto della famiglia Rubiaceae oggi denominato Guettarda scabra. Fu accolto e ufficializzato da Linneo nel 1753 come Matthiola scabra. Una trentina d’anni dopo, tuttavia, Olof Peter Schwartz riclassificò la pianta, inserendola appunto nel genere Guettarda. E così il mordace Mattioli venne privato del suo genere eponimo. Ma nel paradiso dei botanici l’ottimo Anguillara non si rallegrò a lungo; nel 1812 Robert Brown sottopose a revisione il genere Cheiranthus e ne separò Matthiola (Brassicacae).

Ed eccola qui, la nostra Matthiola, finalmente non solo una pianta europea, ma nota a tutti, l’amata e diffusissima violacciocca. E Mattioli non aveva mancato di parlarne nei Discorsi: “Son fiori in Italia volgari agli horti, alle logge e alle finestre, alle mura e ai tetti; imperocché in tutti questo luoghi, or in testi (“vasi”), or in cassette le molto curiose donne per la bontà del loro odore, e per la vaghezza (“bellezza”) del colore diverso loro, le coltivano per le ghirlande”.

Il dotto medico senese identificò la violacciocca con il Leucojum (“viola bianca”) di Dioscoride, senza insospettirsi del fatto che secondo il testo greco ne esistono varietà bianche, rosa, gialle e azzurre, pur aggiungendo che la varietà azzurra in Italia non si trova. Non sappiamo a quale pianta corrispondesse il Leucojum di Dioscoride (anche perché il testo greco non la descrive in quanto “nota a tutti”), ma l’identificazione di Mattioli è certamente errata; tuttavia ha lasciato traccia nella lingua ceca (ricordate l’edizione di Praga?), dove anche oggi la violacciocca si chiama levkoje.

Il nome violacciocca designa due piante diverse per colore ma altrettanto frequenti nei giardini: la violacciocca rossa, cioè Matthiola incana (ma ce ne sono anche varietà bianche, rosa, violette), annuale o biennale, e la violacciocca gialla Erysimum (= Cheiranthus) cheiri, perenne; Mattioli infatti non manca di notare che i medici e farmacisti arabi la chiamano cheiri. Il genere Matthiola comprende una cinquantina di specie del Vecchio mondo, dall’Europa mediterranea alla Turchia e all’Afghanistan. Endemica dell’isola di Madera è M. maderensis. Nella flora italiana, oltre a M. incana, sono presenti altre quattro specie: la violacciocca minore M. fruticolosa; la violacciocca dai petali lunghi M. longipetala; M. sinuata, una biennale o perennante delle dune marittime; M. tricuspidata, che condivide gli stessi habitat della precedente, ma è annuale.

Bibliografia

Fausti, D. (2010), Su alcune traduzioni cinquecentesche di Dioscoride: da Ermolao Barbaro a Pietro Andrea Mattioli, in Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci: le traduzioni. Atti del III seminario internazionale di Siena, Certosa di Pontignano, 2009, Biblioteca di «Galenos» 3, Serra editore, Pisa - Roma, pp. 181-205.

Ferri, S. (1997), a cura di, Pietro Andrea Mattioli. La Vita. Le Opere. Con l’identi?cazione delle piante, Quattroemme, Perugia.

Kusukawa, S, (2012), Picturing the Book of Nature: Image, Text, and Argument in Sixteenth-Century Human Anatomy and Medical Botany, University of Chicago Press, Chicago and London.

Mattioli, P. A. (1548), I discorsi di Pietro Andrea Mattioli senese […] Nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinale, Valgrisi, Venezia.

Mattioli, P. A. (1565) Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de materia medica, Valgrisi, Venezia.

Palmer, R. (1985), Medical botany in northern Italy in the Renaissance, « Journal of the Royal Society of Medicine», 78 (2), pp. 149-157.

Pavord, A. (2005), The naming of names. The search for order in the world of plants, Bloombsbury USA, New York.

Plumier, C. (1703), Nova plantarum americanarum genera, apud Joannem Boudot, Parisiis.

Preti, C. (2008), «Mattioli, Pietro Andrea», in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, vol. 72, https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-andrea-mattioli_%28Dizionario-Biografico%29/.