Il celacanto indonesiano

Qual è, secondo voi, la miglior maniera per avviare una rubrica dedicata alle bufale – vale a dire notizie false e inverosimili – o, meglio, al loro smascheramento? A mio parere, non ci sono dubbi: con una bufala-scherzo che, lo ammetto con compiacimento, è andata a segno. L’articolo sul Totano gigantesco spiaggiato in California era preceduto da un paragrafo introduttivo in cui spiegavo il significato del termine bufala, del quale fornivo l’etimologia traendola da un importante dizionario germanico, Dreikatzen Multisprachiges Etymologish Wörtenbuch che, tradotto in italiano, significa Vocabolario Etimologico Multilingue Tregatti (riferimento gioviale alla nostra magnifica Enciclopedia Treccani). La derivazione di bufala da me riportata è, in realtà, essa stessa una bufala! Come pure è una bufala l’esistenza di quel dotto vocabolario. Perdonatemi lo scherzo bufalesco, nella cui trappola sono caduti persino i redattori del sito Naturalmente Web, e consentitemi di affermare che la mia bufala è, in aggiunta a quella del totano gigante, un’ulteriore dimostrazione di quanto sia facile costruire bufale efficaci. Quella del totano gigantesco, costruita dai buontemponi americani con maggior dispendio d’energie rispetto alla mia, è comunque – lo ammetto – più bella della mia.

Oltre alle bufale scherzose, ci sono quelle costruite ad arte con finalità opportunistiche, per conseguire vantaggi di vario genere. Sono, pertanto, bufale per così dire traditrici, le quali, una volta scoperte, fanno piuttosto indignare che ridere; possono, tuttalpiù, suscitare un sorriso di soddisfazione allorquando il malevolo autore viene smascherato e idealmente bastonato. In altre parole, si tratta, di notizie fraudolente.

Tutti i lettori di questo sito web sanno qualcosa della storia del celacanto, il pesce a quattro zampe scoperto, nel 1938, da Marjorie Courtenay-Latimer, curatrice di un piccolo museo di storia naturale di East London, cittadina della Repubblica Sudafricana affacciata sull’Oceano Indiano (la sua ubicazione, alla foce del fiume Buffalo, è meravigliosamente adeguata a queste storie di bufale). Chi riesce a trovare il bel libro di Keith Thomson La storia del celacanto (Bompiani, 1993) potrà leggervi l’affascinante vicenda del “fossile vivente” – definizione del suo stesso descrittore, il Prof. J.L.B. Smith, cui la Courtenay-Latimer l’aveva affidato per l’identificazione – a partire dalla scoperta al mercato ittico e dal trasporto del rarissimo esemplare grondante una sostanza oleosa a bordo di un taxi guidato da un reticente autista… Beh, il resto andatevelo a leggere per conto vostro, se riuscite a scovare quel libro, altrimenti dovrete accontentarvi di vari articoli sparsi qua e là, anche in internet. L’importanza del ritrovamento del “vecchio a quattro zampe” (altra definizione di Smith, stavolta a fini divulgativi) risiede nella posizione evolutiva dei Celacanti, alla base dei vertebrati terrestri tetrapodi. Si capisce, pertanto, l’eccitamento scientifico per la scoperta di una specie ancora vivente appartenente a un gruppo ritenuto estinto da 70 milioni di anni. Per completare il quadro d’apertura dell’episodio bufalesco che mi accingo a raccontare, riferisco il nome della specie in questione, Latimeria chalumnae, dalla scopritrice Latimer e da Chalumna, il fiume nei pressi della cui foce era stato pescato; e riferisco pure del suo colore: bluastro, dettaglio non indifferente per la nostra storia. Storia che potremmo romanticamente chiamare La moglie dell’ittiologo; titolo, lo riconosco, un po’ forzato, ma comunque d’effetto.

|

| Il celacanto indonesiano con Arnaz Metha Erdmann a circa 15 m di profondità. Foto di Mark V. Erdmann |

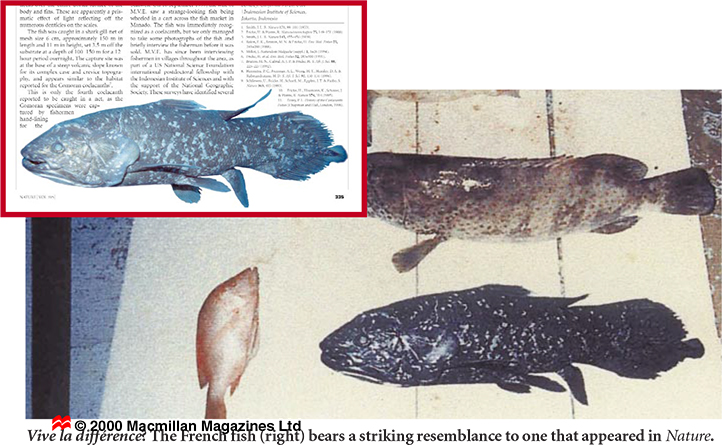

Arnaz, questo è il suo nome, passeggiando insieme al marito per il mercato ittico di Manado (paese all’estremo nord di Celebes), notò un pesce davvero strano; non per nulla si è mogli di ittiologi. Sollecitò, pertanto, l’attenzione del marito Mark: Aaah! Qui c’è un celacanto!!! Il riconoscimento, al di là di ogni dubbio, fu possibile perché Mark Erdmann era un graduate student di biologia marina. I due, non potendo acquisire il pesce, si contentarono di fotografarlo. Era il 18 settembre del 1997, come si può leggere nella sovrascrittura di una delle foto scattate. Possiamo ben immaginare la notevole sorpresa e il grande entusiasmo dell’ittiologo: tutti sapevano che il celacanto era confinato in un areale limitato alle coste orientali dell’Africa. Che ci faceva questo qui al margine dell’Oceano Pacifico, a 10.000 km di distanza? Mark, studente presso l’Università della California a Berkeley, grazie alle foto, riuscì ad avere fondi per la ricerca del celacanto indonesiano. Si rese innanzitutto conto che il rarissimo (per lui) pesce era in realtà noto ai pescatori locali, i quali gli avevano persino attribuito un nome, raja laut (re del mare), e noi sappiamo che se un organismo vivente viene battezzato dal popolo significa che deve essere sufficientemente noto, ovvero non può essere d’estrema rarità. Alcuni mesi dopo, uno dei pescatori allertati consegnò al gruppo di ricerca di Erdmann il tanto agognato celacanto, che, per il sommo della gioia, era ancora vivo. Messo in una vasca d’acquario, il pesce fu abbondantemente fotografato e filmato; una volta deceduto, fu sottoposto ai rilievi di rito, tra cui il prelievo di campioni di tessuti per analisi genetiche, prima d’essere ceduto alle autorità indonesiane. Nel giro di poche settimane, apparve sulla prestigiosa rivista Nature (vol. 395, n. 335 del 1998) un breve articolo intitolato Indonesian “king of the sea” discovered a firma di M.V. Erdmann, R.L. Caldwell e M.K. Moosa. Attenzione a questo particolare: l’articolo conteneva una foto del celacanto vivo in acquario (Fig. 1). La notizia fece molto scalpore nel mondo scientifico: per decenni si era creduto che Latimeria chalumnae fosse piuttosto rara e confinata in un ristretto areale della zona occidentale dell’Oceano Indiano, mentre ora saltavano fuori le prove scientifiche dell’esistenza di un’altra popolazione di celacanti totalmente disgiunta da quella africana. E con ciò, si conclude la prima parte della vicenda del celacanto indonesiano, e noi lasciamo Mark Erdmann e colleghi, paghi di questo primo successo, a proseguire nello studio di quel pesce.

La seconda parte inizia con un altro articolo inviato nel 2000, sempre a Nature, dai ricercatori francesi B. Séret, L. Pouyaud, e G. Serre. In esso veniva raccontato di un altro esemplare di celacanto indonesiano, pescato nella Baia di Pangandaran (Giava) nel 1995, cioè due anni prima di quello degli americani. L’esemplare giavanese, purtroppo, era andato perduto perché lo scopritore Georges Serre, consulente per un istituto di ricerca francese, l’aveva affidato a un pescatore affinché lo consegnasse al Servizio Ittico Indonesiano. Il pescatore, però, lo aveva portato a un museo, dal quale – udite, udite – era stato rubato per finire in una non meglio identificata e inaccessibile collezione privata. Fortunatamente, però – e meno male: la vicenda non poteva dipanarsi totalmente all’insegna della malasorte – c’era una fotografia, allegata all’articolo per Nature, a testimonianza del ritrovamento di questo precedente celacanto (Fig. 2).

|

Ma quelli di Nature, così adusi ad analiz-zare, valutare, soppe-sare, criticare gli articoli loro inviati, subodorarono, proprio nella foto, qualcosa di losco: il pesce della foto dei francesi so-migliava troppo a quello fotografato dagli americani, a parte la differenza di giacere su un bancone di mercato insieme ad altri pesci anziché nuotare in un acquario. Gli editori di Nature, attenti a non pubblicare sulla loro rivista notizie inattendi-bili che ne lederebbero credibilità e autorevo-lezza, mostrarono la foto sospetta a Roy Caldwell, uno degli autori dell’articolo del 1998*. La risposta di Roy fu “Sono sicuro al 100% che l’immagine sia un falso”. In effetti, potete vedere da voi stessi che la silhouette del pesce sul banco è identica a quella del pesce natante, a parte la rifilatura di qualche pinna; soprattutto la maculatura della pelle, unica e identificativa per ciascun individuo, è la stessa. Risulta evidente, di conseguenza, che la foto dei francesi è il risultato di un fotomontaggio. Georges Serre insisté nel reclamare l’autenticità della fotografia, aggiungendo di averla ricevuta dalla vedova di un amico, partita per l’estero – è straordinario come tutta la storia (o, forse, dovremmo dire storiella) raccontata da Serre sia caratterizzata da complicazioni e dall’irrintracciabilità dei protagonisti. Di contro, Bernard Séret, ittiologo presso il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, dichiarò “Tutto questo è molto imbarazzante”. Secondo me, Séret, che conosco quale scienziato rigoroso e persona seria, era strato messo in mezzo al gioco, come si dice dalle mie parti, vale a dire era stato vittima di un raggiro.

La vicenda fraudolenta da me riferita è ripresa in parte da un breve articolo del 13 luglio 2000 di Heather McCabe, Paris e Janet Wright, reporters di Nature. Da quell’articolo è pure presa l’immagine contenente la foto autentica (in alto a sinistra) e di quella fasulla del celacanto sul banco di vendita.

A corollario di questo squallido episodio, è opportuno menzionare la beffa amara di cui Mark Erdmann e colleghi erano già in precedenza rimasti vittime. Il primo esemplare certo di celacanto indonesiano, da loro consegnato alle autorità del Paese, fu poco dopo esaminato da Pouyaud dell’Institut de recherche pour le développement (IRD-Orstom) (lo stesso che in seguito avrebbe partecipato con Séret e Serre all’articolo-bufala di cui ho narrato sopra) e da colleghi dell’Indonesian Institute of Sciences. Costoro stabilirono, col sostegno di analisi genetiche, che si trattava di una specie diversa dal celacanto africano, distinguibile anche a prima vista grazie al colore di fondo della livrea: bluastro in quello, bruno-grigio nell’indonesiano. La descrizione della nuova specie, Latimeria menadoensis, apparve nell’aprile 1999** all’insaputa dei colleghi americani, anzi battendoli sul tempo. È vero che la pubblicazione della descrizione di una nuova specie rappresenta un conseguimento di prestigio per ogni ricercatore, tuttavia ciò non deve avvenire a scapito di altri colleghi che già da prima stavano studiando la stessa specie. Tenendo presente che, nel mondo della ricerca, tale comportamento è considerato degno di biasimo, immaginate cosa possa aver significato per i ricercatori americani la pubblicazione della descrizione di Latimeria menadoensis effettuata proprio sull’esemplare da loro alacremente ricercato, con investimento di energie, tempo e denaro, acquisito e infine consegnato alle autorità scientifiche indonesiane.

__________________

*La normale procedura per la pubblicazione degli articoli scientifici prevede la loro lettura critica da parte di referees, cioè arbitri, o reviewers, revisori esperti del settore, che ne decretano l’accettabilità o meno.

**L. Pouyaud, S. Wirjoatmodjo, I. Rachmatika, A. Tjakrawidjaja, R. Hadiaty e W. Hadie, 1999 - Une nouvelle espèce de cœlacanthe. Preuves génétiques et morphologiques. Comptes Rendus de l’Academie des Sciences; sér. III, Sciences de la Vie, 322: 261–267.

Ringraziamenti

Ringrazio il Dott. Mark V. Erdmann per la gentile concessione dell'uso della sua foto e la Dr. Francesca Cesari, Chief Biological Sciences Editor di Nature, per la disponibilità nel fornirmi informazioni relativi ad articoli pubblicati da quel periodico.