La Natura ama nascondersi

Tiziano Gorini

Per quanto lungo, complesso, estenuante, affascinante, talvolta inquietante, sia stato il cammino della scienza, esso sta tutto inscritto in queste enigmatiche parole:

Physis kryptesthai philei

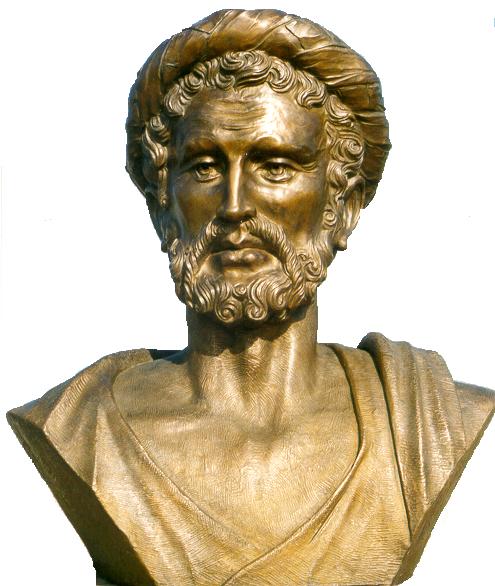

Sono parole di Eraclito, uno dei cosiddetti filosofi presocratici. Veramente questa definizione è inappropriata e perfino fuorviante, poiché di filosofi si può parlare solo quando comincia ad esistere la filosofia, che è un’invenzione platonica, dunque posteriore a ciò che è più giusto chiamare – come hanno dimostrato alcune analisi contemporanee, tra cui quella di Giorgio Colli – Sophia, “Sapienza”; dunque Eraclito è un sophos, un sapiente, non un philo-sophos; inoltre la categoria “presocratici”, ottocentesca, deriva da una controversa sistemazione storica e filosofica di Aristotele, che era in cerca

|

di precursori, ma è anche cronologicamente ingannevole, dato che alcuni di loro di Socrate furono contemporanei, qualcuno perfino nato dopo di lui, come Leucippo e Democrito.

Forse sarebbe più opportuno definirli anti-socratici, perché la questione discriminante è appunto il fatto – raccontato nel Fedone - che Socrate rifiuta di indagare sulla natura, perí physeos, come invece essi facevano, per dedicarsi invece allo studio dell’essere umano.

Non sappiamo bene chi fossero, perché ne abbiamo limitate, incerte e lacunose notizie, spesso intrecciate a tratti biografici leggendari; delle loro opere ci sono pervenute solo testimonianza indirette e posteriori nonché brevi frammenti di cui è ardua l’interpretazione, anche perché è difficile separare le loro idee dallo sfondo mitico e misterico da cui emergono, tra il VI e il V secolo a.C., nella Ionia e nella Magna Grecia; tuttavia, nonostante su di loro si possano esprimere differenti e perfino contrastanti giudizi, è evidente che questi sapienti intraprendono l’esodo da una mentalità mitologica e religiosa, inaugurano un nuovo modo di ragionare, pongono le basi del nascente pensiero razionale. Perché ciò accada proprio in quel periodo e in quei luoghi è certamente da mettere in relazione con la storia greca, con l’evolversi della polis, che diviene uno spazio sociale e politico isonomico, pubblico e comune, che erode il privilegio aristocratico e desacralizza il potere; entro questo percorso storico si dispone il pensiero dei Sapienti, che rifiutarono le spiegazioni mitologiche del mondo e ricercarono invece una fondamentale unità della realtà. Tra le difficoltà ermeneutiche che ci impongono gli sparsi lacerti dei loro discorsi, massima è quella che si deve affrontare per decifrare Eraclito, che infatti da Aristotele fu definito “l’oscuro”, per il suo linguaggio involuto, lo stile oracolare, l’argomentazione enigmatica, volutamente ricercata per essere rappresentazione della struttura antitetica della realtà (ad esempio nel frammento B 24: “dell’arco il nome è vita e l’opera è la morte”, in cui l’enigma nasce dal gioco linguistico: βi?ς = vita, βìος = arco, ma necessariamente ricordando che l’arco è un attributo di Apollo, proprio il dio enigmatico, come è descritto nel frammento B 86: “Il signore che ha l’oracolo in Delfi non dice e non nasconde, ma accenna”).

|

Per distinguerli dai theologoi, quelli che descrivevano e spiegavano il mondo in termini mitici e sovrannaturali, Aristotele chiamò physiologoi i cosiddetti presocratici, che invece indagavano la natura, hystoria perì physeos, intendendola come un tutto unitario e dinamico governato da un principio fondamentale e originario: l’archè. La distinzione aristotelica dovrebbe essere più sfumata, poiché molte sono le analogie intellettuali e lessicali che persistono nel trapasso dall’uno all’altro ambito, ad esempio tra la teogonia di Esiodo e le teorie di Anassimandro; tuttavia indubbiamente Aristotele testimonia che c’è stato un salto logico e cognitivo di straordinaria portata teoretica e spirituale: è nata una nuova immagine del mondo.

Il problema però è che bisogna capire cosa sia davvero questa physis che diviene l’oggetto principale della conoscenza, evitando di cadere nell’errore di attribuirle un significato che si è formato, e anche deformato, in epoche successive, diverso da quello originario; dev’essere dunque un concetto da sondare con precauzione, filologica ed epistemologica, proprio perché avvertiti da quelle sibilline parole di Eraclito (si tratta del frammento B 80), la cui traduzione classica, quella Diels-Kranz, è: “la natura delle cose ama celarsi”, Kirk invece traduce così: “la reale costituzione delle cose ha l’abitudine di nascondersi”, e Pasquinellli: “l’intima natura delle cose ama nascondersi”.

Pure Colli nel suo primo studio sulla filosofia greca tradusse “La natura ama nascondersi” ma nell’ultimo, il 3° volume di La sapienza greca, dedicato appunto a Eraclito, modificò la traduzione in “nascimento ama nascondersi”, un ripensamento opportuno e anche rivelatore dell’esistenza di una questione controversa, poiché in epoca arcaica ph?sis indicava corpi e piante, poi il suo significato mutò radicalmente, giungendo infine a significare astrattamente la totalità dell’esistente o, metafisicamente, l’Essere.

In effetti la parola “natura” che la traduce proviene dal participio del verbo latino nascor, che significa “nascere”; physis infatti in origine indicava proprio la nascita, la generazione di qualcosa: il verbo

|

phyo significava “generare” e phytesthai “crescere”, la forma mediopassiva phyomai significava invece lo svolgersi della generazione; dunque la si deve complessivamente intendere sia come archè, il principio che impone alla cosa nascente il suo modo di essere, sia come l’evento da cui procede l’essere sia, infine, come l’esito del processo per cui l’essere è diventato quel che è; perciò il filosofo Pierre Hadot può definirla così: “la crescita che cresce e la crescita che ha finito di crescere”. Con la sua mente analitica ma oscillando in modo piuttosto incoerente tra fisica e metafisica, Aristotele la considerò pure causa formale e causa materiale, essenza dell’essere e materia. Tuttavia occorre considerare anche un altro significato, metaforico, del verbo phyo, come si legge nell’Aiace di Sofocle: “Il vasto Tempo, impossibile da misurare, / fa apparire [phyei] le cose che non erano apparenti, / così come occulta ciò che un tempo brillava”.

Il verbo philei non indica un sentimento bensì una propensione, una tendenza che si manifesta, in questo caso la tendenza al nascondimento, in quanto kryptesthai significa appunto “nascondere,”; però significa anche “seppellire”, per cui una possibile semplice interpretazione del frammento potrebbe essere l’enunciazione di uno stato necessario della realtà: che ciò che nasce muore; tuttavia il fatto che esso induca una dissociazione tra la ph?sis come evento che si realizza nel mondo diventando accessibile all’esperienza umana e come segreto che dal mondo si ritrae – una dissociazione tra essenza e apparenza che struttura tutta la storia del pensiero occidentale, dall’antinomia Aletheia-doxa alla kantiana distinzione tra noumeno e fenomeno – impone un supplemento di analisi, per districarci tra possibili interpretazioni, cioè che il nascondimento possa essere solo una metafora della difficoltà di conoscere le cose, o che difficile da conoscere sia piuttosto la sua causa, o che ciò che esiste sia destinato nel tempo a non esistere, o che questa causa, l’archè, non voglia rivelarsi.

|

Queste interpretazioni non si escludono, piuttosto si integrano, ma credo che tra loro la predominante sia che ci sarebbe una forza invisibile e inaccessibile alla conoscenza capace di produrre effetti visibili ed esperibili: uno stato profondo della realtà, immanente o trascendente, che cela i suoi arcani e dunque pone una sfida alla conoscenza umana, che deve comprenderne il logos, che per Eraclito è la legge del mondo.

L’idea di una physis celata, di una segretezza dell’ interiore essenza della natura è stata, dopo Eraclito, variamente declinata: per Anassagora, ad esempio, è la conseguenza di una insufficienza percettiva dell’essere umano, come si deduce dal suo framment 21: “A causa della loro opacità (dei sensi) non siamo in grado di giudicare il vero”; per Lucrezio, in una prospettiva materialistica, dipende proprio dalla invisibilità degli elementi primi, gli atomi, come scrive nel I libro del De rerum natura: “quella materia che poco per volta e giorno per giorno / dà la natura alle cose e fa che crescano per gradi, / non ci sono occhi che possano, per quanto acuti, vederla”; per i platonici e neoplatonici invece si tratta della manifestazione di un decadimento, poiché nel succedersi delle emanazioni che conducono dall’Uno all’esistente le forme sensibili occultano l’essenza della vera natura.

Infine, in sintesi: due sono le prospettive con cui si è guardato in passato a questo problema dell’occultamento della natura: come una resistenza da vincere o come un mistero da decifrare; conseguentemente si sono elaborati due diversi atteggiamenti, che Hadot ha definito rispettivamente metodo prometeico e metodo orfico. L’orfico è un approccio alla ph?sis che potrebbe definirsi reverenziale, poiché, considerandola una personificazione divina o un enigma metafisico da risolvere, si crede che alla sua conoscenza sia possibile accedere solo attraverso la rivelazione mistica, la contemplazione o – in tempi più moderni – l’intuizione e la percezione estetica; una prospettiva ben espressa dalle parole di Schelling: “Il segreto della natura rappresenta, non già un problema per la scienza, bensì il mistero originario dell’Essere, il suo carattere impenetrabile e inesplorabile”; il prometeico invece con la ph?sis ingaggia una sfida, perché non rivelazione bensì scoperta ne è la sua conoscenza, che l’essere umano persegue con la propria intelligenza, esplorando i misteri naturali con razionalità e tecnica. Benché sia un utile monito verso la tracotanza umana che vorrebbe dominare la natura, è evidente che il metodo orfico è storicamente residuale, sopravvive in qualche forma di esperienza artistica, in concezioni filosofiche quale quella heideggeriana dell’oblio dell’Essere, in epistemologie eterodosse come quella descritta da Fritjof Capra in Il Tao della fisica, nelle pieghe di un certo fondamentalismo ecologico; il metodo prometeico invece è stato il nucleo fondante dello sviluppo della moderna conoscenza scientifica, dunque, pur avendo un’anima antica e intricate vicende (ad esempio il rinascimentale nesso con la magia naturale), è il ben presente e radicato protagonista dell’epistemologia contemporanea.

L’idea centrale del metodo prometeico è che per penetrare nel segreto della natura occorre forzarla ed è stata espressa per la prima volta da Ippocrate, in Dell’arte medica: “Quando la natura si rifiuta di svelare da sola i segni, l’arte ha trovato gli strumenti di costrizione coi quali la natura, violentata senza danno, se li lascia scappare; poi, liberata, essa svela a quanti conoscono le cose dell’arte ciò che occorre fare.” Il riferimento agli “strumenti di costrizione” non lascia adito al dubbio: la natura dev’essere torturata. Non è un paradosso ed è più che una metafora: è l’implicita conseguenza dell’adozione di un modello di conoscenza analogo alla procedura giudiziaria, ontologicamente e logicamente emergente nella cerchia dei physiologoi, di cui è testimonianza un altro frammento di Eraclito (B 82), in quale afferma che “Elios (il sole) non oltrepasserà le sue misure, se no le Erinni, inviate di Dike, lo troveranno”: Dike è la dea della Giustizia, che in queste parole pare svolgere il ruolo di garante di una legalità naturale la cui violazione dev’essere punita. Conseguentemente dunque l’ hystoria perì physeos si risolve appunto nell’indagine di ciò che in natura si nasconde dietro l’apparenza e nella ricerca della confessione della natura in quanto indagata; la tortura in passato era appunto un modo per estorcere la confessione, tant’è che Aristotele la cataloga nella sua descrizione dell’argomentazione giudiziaria tra le atechnoi pisteis, le prove non artificiali, come invece sono l’esempio e il sillogismo.

|

Fuor di metafora, con lo sguardo retrospettivo della storia della scienza: la tortura è l’esperimento, o meglio: lo diventerà in epoca moderna, poiché ciò che mancò alla scienza antica (fatta eccezione per alcune prove del pitagorico Archita) e medievale fu proprio l’assenza della verifica sperimentale, per cui l’intuizione ippocratica restò a lungo un’istanza irrealizzata, che per essere raccolta dovette attendere il radicale mutamento culturale che portò alla nascita della scienza moderna. Fu Francis Bacon a riformulare l’istanza ippocratica, nel Novum Organum: “i segreti della natura si rivelano sotto la tortura degli esperimenti più di quando seguono il loro corso naturale”,

In quel momento straordinario per lo sviluppo della conoscenza scientifica che vide all’opera menti come quella di Keplero e Galileo Galilei, Bacon ebbe il merito di elaborare una innovativa logica della scoperta scientifica basata sul metodo sperimentale, sottraendola all’ambiguo almanaccare degli alchimisti e alla confusa inventiva dei meccanici; l’esperimento è di fatto una domanda posta con una modalità tecnica e strumentale a cui la natura è costretta a rispondere esibendo ciò che Bacon definisce il suo “schematismo latente”, un modo aggiornato per rinnovare il concetto eracliteo di logos. Con l’esperimento la natura, anche se ama farlo, non può più nascondersi.