Alla scoperta della flora canaria: 1. Introduzione

Silvia Fogliato

Alcune delle piante più coltivate nei nostri giardini e sui nostri balconi sono originarie delle Canarie; per fare solo qualche esempio, tra le piante fiorite vendute come annuali in centinaia di esemplari nei garden center troviamo la margherita delle Canarie (Argyranthemum frutescens), disponibile in moltissime varietà, con fiori bianchi semplici, ma anche doppi, oppure in varie di tonalità di rosa e di giallo; o ancora la cineraria (Pericallis x hybrida), un ibrido orticolo tra due specie canarie, Pericallis lanata e P. cruenta, anch’essa commercializzata in innumerevoli varietà. Per passare alle succulente, ecco la spinosa Euphorbia canariensis oppure lo statuario Aeonium arboreum, particolarmente apprezzato nella varietà a foglie quasi nere ‘Atropurpureum’. In giardino, ecco la vigorosa edera delle Canarie Hedera canariensis, il maestoso Echium giganteum, oppure la palma delle Canarie Phoenix canariensis.

|

Un punto caldo della biodiversità

Situato nell’Oceano Atlantico al largo della costa africana, da cui dista appena una novantina di km, ma politicamente legato alla Spagna, di cui costituisce una comunità autonoma, l’arcipelago delle Canarie è uno dei punti caldi della biodiversità mondiale. È anche un ponte tra due continenti. Anzi tre: all’epoca dei velieri, era una tappa obbligata, l’ultimo scalo dove rifornire di acqua e cibo fresco le navi dirette in America, a partire dallo stesso Colombo che il 6 settembre 1492 si lanciò all’esplorazione dell’ignoto da La Gomera. In quei secoli le sette isole erano uno spazio allo stesso tempo familiare, con una lingua e costumi europei, ed esotico. I viaggiatori, i mercanti, i naturalisti più o meno per caso che, mentre la loro nave diretta in America oppure in Oriente via Sudafrica completava le scorte, si addentravano nell’interno, vi scoprivano una natura mai vista e quanto mai varia.

Con una superficie di poco meno di 7.500 km2, più o meno quella del Friuli-Venezia Giulia, le isole vantano una flora di circa 2600 specie, 500 delle quali endemiche (poco meno della metà degli endemismi dell’intera flora spagnola). Altrettante sono le specie che le Canarie condividono con una o più delle altre isole della Macaronesia, il nome collettivo che designa i cinque arcipelaghi dell’Atlantico settentrionale: da nord a sud, le Azzorre, Madera, le Isole selvagge, le Canarie e Capo verde. Il nome deriva proprio dalle Canarie, che gli antichi chiamavano Isole dei Fortunati, in greco Μακ?ρων ν?σοι Makaron nesoi. Le isole della Macaronesia sono accomunate da alcune caratteristiche geologiche, climatiche e floristiche: sono tutte di origine vulcanica, hanno clima da subtropicale a tropicale fortemente influenzato dagli alisei, ospitano ecosistemi unici e fortemente differenziati da un’isola all’altra, ma anche all’interno della medesima isola, grazie ai rilievi accidentati che creano una molteplicità di nicchie ecologiche. Tra le formazioni più peculiari della Macaronesia la laurisilva, ovvero le foreste sempreverdi dominate da specie della famiglia Lauraceae, che costituiscono un relitto della flora terziaria che prima delle glaciazioni ricopriva buona parte del bacino del Mediterraneo.

Alle Canarie la laurisilva è presente nelle isole occidentali e centrali (La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, dove però è ridotta a piccoli lembi), che hanno montagne sufficientemente alte da trattenere l’umidità portata dagli alisei formando mari di nubi semi permanenti. I differenti ecosistemi sono infatti principalmente determinati da una parte dall’esposizione agli alisei, dall’altra dall’altitudine. Partendo dalla costa e salendo verso l’alto, si riconoscono quattro/cinque piani vegetazionali. Il piano basale (presente in tutte le isole, comprese le due più basse, più aride e orientali, Fuerteventura e Lanzarote), da 0 a 400 metri, è caratterizzato da piogge inferiori a 250 mm annui, temperature comprese tra 18 e 22 gradi, vegetazione subdesertica, priva di alberi. Nelle zone costiere sabbiose e soggette alla marea troviamo una vegetazione psammofila e alofila, quindi macchie di arbusti; la formazione più tipica è il cardonal-tabaibal, dominato da Euphorbia canariensis (cardon) e Euphorbia dulcis (tabaiba). In questa fascia fortemente antropizzata la vegetazione spontanea è stata più largamente sostituita da coltivi e da piante introdotte, come Agave americana, Opuntia ficus-indica e Opuntia dillenii.

Tra 350 e 600 metri di altitudine troviamo il piano intermedio di transizione, con piogge di poco più abbondanti e suolo più ricco che permettono la crescita di piante legnose termofile; affine al bosco mediterraneo, il bosco termofilo canario non costituisce una comunità omogenea, ma un mosaico di formazioni dominate localmente da specie diverse: il ginepro delle Canarie (sabinar) Juniperus turbinata subsp. canariensis, la palma delle Canarie Phoenix canariensis, lentischi e pistacchi; ma a causa dell’attività umana e del secolare sfruttamento, queste foreste sono quasi scomparse, così come è ormai quasi introvabile allo stato spontaneo un’altra specie caratteristica, Dracaena draco, l’albero del drago.

Nella fascia montana, troviamo due tipi di formazioni totalmente diverse, in base all’esposizione. Sul versante nord delle isole più elevate, l’umidità portata dagli alisei si condensa in forma di nebbie, il cosiddetto mare di nubi o pioggia orizzontale; in questo habitat caldo e umido prospera una grande varietà di alberi sempreverdi: è appunto la laurisilva, detta anche monteverde, ricchissima anche di felci e sottobosco. Nelle zone più aride e degradate, la foresta è sostituita da una formazione più povera, il fayal-brezal, dominato da Myrica faya e da Erica arborea (brezo).

Sul versante sud, più arido, a partire da 500-600 metri, a dominare sono invece le pinete di Pinus canariensis, che nel versante nord occupano la fascia al di sopra del monteverde. È una formazione con grande adattabilità a condizioni avverse, come il suolo acido o l’erosione, che si spinge fino a 1300-1500 metri sul versante sud e a 2000-2300 metri su quello nord. Al di sopra, esclusivamente a Tenerife e in parte a La Palma, troviamo la vegetazione di alta montagna, costituita principalmente da specie endemiche. È questo il regno, ad esempio, della spettacolare viperina rossa del Teide Echium wildpretii.

Primi incontri, primi arrivi

Perché questa enorme ricchezza vegetale fosse esplorata sistematicamente si è dovuto attendere l’Ottocento. Per quasi quattro secoli, a partire dall’occupazione spagnola, a far conoscere in modo molto parziale la flora canaria sono stati prevalentemente viaggiatori di passaggio, con una forte intensificazione nel Settecento, quando una sosta di qualche giorno alle Canarie, compresa l’ascensione al monte Teide, divenne d’obbligo per le numerose spedizioni scientifiche che solcavano l’Atlantico.

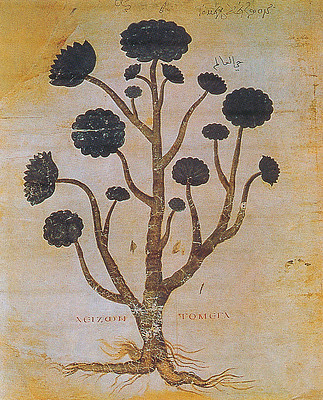

In precedenza, l’interesse per l’arcipelago e per la sua natura era prevalentemente pratico o occasionale. Le isole erano note fin dall’antichità, ma, collocate com’erano agli estremi confini del mondo, si ammantavano di mille leggende: erano le isole dei Beati, a volte confuse con gli Elisi, dove era dato vivere senza lavorare e senza invecchiare. È oggetto di discussione se della flora canaria greci e rimani conoscessero la specie più emblematica, Dracaena drago. Ben noto ed apprezzato come colorante e medicinale era il “sangue di drago”, che però era ricavato da una specie di Socotra, Dracaena cinnabarina. Ma indubbiamente nella tarda antichità almeno una pianta canaria era arrivata in Occidente: è l’endemico Aeonium arboreum, raffigurato nel Dioscoride di Vienna, lo splendido manoscritto illustrato allestito a Costantinopoli per Anicia Giuliana intorno al 512.

Poi tutti i contatti si interruppero. Dobbiamo dunque arrivare al 1402 per trovare la prima descrizione del “drago delle Canarie”, per mano dei frati Pierre Boutier e Jean Le Verrier, cronisti della spedizione Béthencourt, il primo atto della conquista delle isole da parte degli spagnoli. La peculiare flora delle isole certo non sfuggì ai primi visitatori europei e molti testi vi fanno cenno, tuttavia solo nel 1520 compare una lista di piante endemiche relativamente ampia. Si deve al viaggatore spagnolo Diaz Tanco che visitò le Canarie tra il 1505 e il 1520 e comprende 12 specie indicate con nomi preispanici come bales (Plocama pendula), thabbaybas, oggi tabaibas (Euphorbia spp.) e tabinast, oggi tajinaste (Echium spp.). Anche se il suo interesse principale andava alle coltivazioni introdotte dagli europei come la canna da zucchero e le banane platanos, anche l’inglese Thomas Nichols, che era vissuto nelle isole sette anni come agente di mercanti britannici che importavano lo zucchero canario, in un libro pubblicato nel 1583 menziona diverse piante endemiche, soffermandosi soprattutto sugli alberi: dopo aver descritto sommariamente il Teide, cita due alberi della laurisilva, il vinatico (Persea indica) e il barbusano (Persea barbujana), lodati per il loro legname che non marcisce; poi ci sono pini e sabinas (Juniperus turbinata subsp. canariensis) e boschetti di alloro abitati da graziosi uccelli di molti colori (sono i canarini, Serinus canarina). Per concludere, ricorda una tabaiba da cui si ricavava un latice usato come pania per gli uccelli (Euphorbia balsamifera) e l’immancabile drago.

Il naturalista portoghese Gaspar Frutuoso, che era nato nelle Azzorre e nel suo Saudades da Tierra raccolse una grande massa di informazioni sulla geografia, la storia, i costumi, le lingue, i toponimi, la flora e la fauna degli arcipelaghi della Macaronesia, riservò la seconda parte del primo volume alle Canarie, da lui visitate verso la fine del secolo; nel capitolo dedicato a Tenerife, cita un albero difficile da identificare dal legname profumato e distingue la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) dalla tabaiba amagra (Euphorbia lamarckii), dal latice irritante, così come distingue il grande cardon (Euphorbia canariensis) dal cardoncillo (Ceropegia fusca), entrambi dal fumo tossico, ma il secondo più del primo. Non manca di ricordare il drago e la resina che se ne estrae, così come un’altra pianta a metà tra realtà e leggenda, il mitico garoé o “pianta dell’acqua”.

|

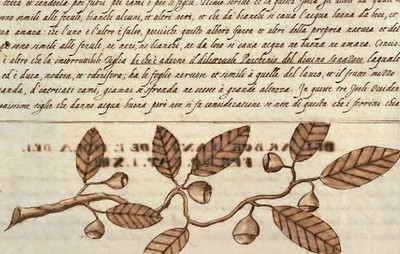

Mescolando la realtà con notizie più o meno leggendarie già in parte riferite da Plinio, in molte cronache del Cinquecento si parla di un albero dell’isola di El Hierro, la più occidentale dell’arcipelago, presentato come l’unica fonte d’acqua di quest’isola altrimenti priva di sorgenti. A fare chiarezza (ma non in modo definitivo, visto che la sua opera fu pubblicata solo negli anni ’40 del Novecento) provvide l’umanista e ingegnere militare italiano Leonardo Torriani, che lavorò alle Canarie tra il 1584 e il 1592 con l’incarico di rafforzare il sistema difensivo dell’arcipelago contro gli attacchi di corsari e potenze straniere; anche se egli stesso lo chiama albero santo, chiarisce che non si tratta di un miracolo, ma di un fenomeno naturale, che tra l’altro non riguarda un singolo esemplare, ma anche gli alberi di altre isole: fitti e frondosi, trattengono l’umidità atmosferica che si condensa sulle loro foglie e ricade in basso. Né sono alberi speciali, ma semplicemente “la incorruttibile tiglia”; quello del Hierro è solo il maggiore di tutti, e per ciò stesso riesce a condensare nelle sue foglie una maggiore quantità di acqua, che si raccoglie ai suoi piedi in un gran fosso da cui attingono gli abitanti.

Torriani ne disegna un ramo, completo di foglie e ghiande: è Ocotea foetens, una delle specie più tipiche della laurisilva, che in spagnolo sia chiama appunto til o tilo.

Mentre la natura dell’arcipelago incominciava ad essere profondamente alterata dall’immigrazione e dalle coltivazioni introdotte dai nuovi arrivati, tra cui quella rovinosa della canna da zucchero, procedeva di pari passo lo sfruttamento delle piante, non solo abbattute per costruire le case o per fornire combustibile ai mulini da zucchero, ma anche oggetto di un intenso commercio. Il prodotto simbolo era ovviamente il mitico “sangue di drago”, la resina estratta da Dracaena drago, considerato una panacea; in profumeria era apprezzatissimo l’olio estratto da Convolvulus scoparius, dal profumo di rosa; dalla cenere di Zygophyllum fontanesii e altre piante alofile si estraeva la soda usata nella fabbricazione dei saponi; da Laurus azorica e dei licheni Parmelia perlata e Roccella si ricavavano coloranti; dalla palma delle Canarie Phoenix canariensis melassa e liquori.

Attraverso le vie commerciali che collegavano l’arcipelago ai principali porti europei, qualche pianta cominciava anche a viaggiare e a raggiungere i giardini del continente. Già nel 1494 un esemplare di Dracaena draco era coltivato nel Convento da Santíssima Trindade a Lisbona; nel 1564 il botanico fiammingo Carolus Clusius visitò la città nel corso del suo viaggio in Spagna e Portogallo e ne vide un altro esemplare “ignorato e trascurato dalle monache” nel Convento de Nossa Senhora da Graça; doveva essere lì da anni, visto le già ragguardevoli dimensioni. Lo disegnò e lo pubblicò come Draco arbor nel libro dedicato alle piante viste durante quel viaggio, pubblicato ad Aversa nel 1576: si tratta della prima raffigurazione moderna di una specie originaria dell’arcipelago.

|

|

Sempre nel 1576, Rumex lunaria, un endemismo della fascia costiera di tutte le isole, compare in Plantarum seu stirpium historia di un altro fiammingo, Mathias de l’Obel. Tra il 1601 e il 1605, Clusius pubblicò altre tre piante canarie (anche se non ne conosceva la provenienza, tanto da ritenerle genericamente “indiane”): Aeonium arboreum, Kleinia neriifolia, Genista canariensis. Prima del 1613 (data di pubblicazione di Hortus Eystettensis), nel giardino del principe vescovo di Eichstätt in Baviera erano coltivati Aeonium arboreum e il gelsomino giallo Chrysojasminum odoratissimum, mentre Persea indica cresceva nei giardini farnesiani di Roma prima del 1625 (data di pubblicazione del catalogo firmato da Tobia Aldini). Anche nell’Herball dell’inglese Gerard (1633) sono descritte Dracaena drago e Aeonium arboreum. Qualche decennio dopo, come attesta il Moninckx Atlas, il catalogo illustrato del giardino pubblicato tra il 1656 e il 1714, nell’orto botanico di Amsterdam si coltivavano quindici piante della Macaronesia, dodici delle quali endemiche delle Canarie. All’ormai abituale Aeonium arboreum, si erano aggiunte tra l’altro Euphorbia balsamifera, Euphorbia canariensis, Hypericum canariense, Isoplexis canariensis e Lavandula canariensis.

Allo spirare del Seicento giunse alle Canarie quello che possiamo considerare il primo cacciatore di piante attivo nelle isole, anche se la sua sosta fu breve e a margine di una destinazione più lontana ed esotica. Intorno al 1689, in un caffè di Londra situato nei pressi della corte di giustizia, prese a riunirsi un gruppo di gentiluomini appassionati di piante, passato alla storia come Temple Coffee House Botanical Club. Tra gli animatori troviamo il medico Hans Sloane, che in gioventù era stato in Giamaica, facendo tappa a Madera, e il farmacista James Petiver; i due erano i maggiori collezionisti di oggetti naturali dell’epoca, amici ma anche rivali. Per qualche tempo, fra i frequentatori ci fu anche un altro medico, Leonhard Plukenet, il curatore del giardino reale di Hampton Court. Furono questi uomini ad affidare una lista di desiderata al chirurgo scozzese James Cuninghame (ca. 1665–1709) in partenza per la Cina. La nave su cui viaggiava, la Tuscan, nel gennaio 1698 fece scalo nell’isola di La Palma per rifornirsi di acqua e provviste; la sosta si prolungò più del previsto a causa di un grave incidente: una parte dei marinai si ammutinò e disertò; per cercare di catturarli, il capitano inglese usò le maniere forti, finendo per scontrarsi con le autorità spagnole, con il risultato che la nave fu posta sotto sequestro e la ciurma messa agli arresti. Solo dopo qualche giorno, grazie alla mediazione di alcuni sacerdoti, vennero rilasciati e la Tuscan poté riprendere il mare. La sosta forzata, protrattasi per circa un mese, permise a Cuninghame di fare notevoli raccolte: circa 150 esemplari, un decimo della flora dell'isola, forse la più ricca di biodiversità dell’arcipelago, tanto da essere soprannominata la isla bonita, l’isola bella. Al ritorno, dovette consegnarli a Petiver; dopo la sua morte, l’erbario di Cuninghame (il primissimo raccolto alle Canarie) e un manoscritto con una lista di 62 piante furono acquistati da Sloane e oggi sono conservati al Natural History Museum e alla British Library. Lo studio degli esemplari e dei documenti ha mostrato che Cuninghame raccolse o annotò 154 taxa, ovvero un lichene, nove briofite, 15 felci, due gimnosperme e 127 angiosperme. Il lichene è Roccella tinctoria, presente anche nel Mediterraneo e conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà tintorie, e fu pubblicato da Petiver nel 1699 in uno dei volumi dei suoi Musei petiveriani, insieme a poche piante canarie. Il grosso, con grande disappunto di Sloane e Petiver, fu invece pubblicato da Plukenet. Tra il 1691 e il 1705, questo notevole botanico pubblicò a proprie spese quattro importanti opere, che poi sarebbero state molto apprezzate anche da Linneo, che contengono tra l’altro il maggior corpus di descrizioni e di immagini di piante delle Canarie e più in generale della Macaronesia dell’epoca prelinneana, per un totale di 97 descrizioni e 54 illustrazioni. Vorrei citare almeno qualche new entry: la bellissima campanula delle Canarie Canarina canariensis, la felce Adiantum reniforme, il singolare Aeonium tabulare, la margherita delle Canarie Argyranthemum frutescens destinata a tanta fortuna, Salvia canariensis, Solanum vespertilio. Qualcuna di queste piante avrà cominciato anche ad essere coltivata nei giardini degli appassionati: ad esempio, sappiamo che quando vi lavorò Linneo, intorno al 1735, Canarina canariensis era coltivata a Hartekamp, il giardino del magnate George Clifford nei pressi di Haarlem.

Bibliografia e sitografia

BRAMWELL, D. & Z. (1983), Flores silvestres de las Islas Canarias, Editorial Rueda, Madrid.

CASTILLO, F. J. (2007), La imagen insular en los textos ingleses de los siglos XVI a XVIII entre el comercio y los intereses hegemónicos, entre el mito y la ciencia, in OLIVER, J. M. - RELANCIO MENÉNDEZ, A., a cura di, El descubrimiento científico de las Islas Canarias, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Santa Cruz de Tenerife, pp. 37-45.

CLUSIUS, C. (1576), Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, Ex officina Christophori Plantini, Antverpiae.

DEL ARCO AGUILAR, M. J. (2006), a cura di, Mapa de Vegetación de Canarias, Grafcan Ediciones, Santa Cruz de Tenerife.

GARCÍA PÉREZ, G. (2016), El Garoe, árbol del agua de la isla de El Hierro, Universidad politécnica, Madrid.

GIL GONZALES, M., Flora vascular de Canarias, http://www.floradecanarias.com/introduccion.html

FRANCISCO-ORTEGA, J. et al. (2015), Early scientific illustrations of the Macaronesian flora: An introduction to pre-19th century artworks, “Vieraea”, 43, pp. 219-308.

FRANCISCO-ORTEGA, J. – SANTOS-GUERRA, A. – JARVIS, C. A. (1994), Pre-Linnaean references for the Macaronesian flora found in Leonard Plukenet's works and collections, “Bulletin of Natural History Museum", 24 (1), pp. 1-34.

FRUTUOSO, G. (1964), Las islas Canarias, da Saudades da Terra, a cura di SERRA, E. et al., Instituto de Estudios Canarios, La Laguna de Tenerife.

JARVIS, C. E. - OSWALD, P. H. (2014), The collecting activities of James Cuninghame FRS on the voyage of Tuscan to China (Amoy) between 1697 and 1699, “The Royal Society Journal of the History of Science”, 69 pp. 135-153.

NICHOLS, T. (1583), A pleasant description of the fortunate ilandes, called the Ilands of Canaria with their straunge fruits and commodities, Thomas East, London.

TORRIANI, L. (c. 1590), Alla Maestà del Re Catolico, descrittione et historia del regno de l'isole Canarie già dette le Fortvnate con il parere delle loro fortificationi, https://digitalis-dsp.uc.pt/bg6/UCBG-MS-314/UCBG-MS-314_item1/P219.html