Alla scoperta della flora canaria: 4. Il console Broussonet

Silvia Fogliato

Quasi a fare da ponte tra i tanti botanici di passo che visitarono le Canarie nel Settecento, portando qualche contributo alla conoscenza della loro flora, e la grande opera del francese Sabin Berthelot e dell’inglese Philip Barker Webb che primi ne pubblicarono una ricognizione complessiva, si colloca il soggiorno nell’arcipelago dell’importante botanico francese Pierre Marie Auguste Broussonet (1761-1807).

Un naturalista dalla vita travagliata

Broussonet giunse nelle Canarie in fuga da un’epidemia, l’ultima delle tante vicissitudini che segnarono la sua vita tormentata. Eppure gli inizi erano stati assai brillanti: figlio di un medico e professore dell’Università di Montpellier, si laureò in medicina a soli diciotto anni; il maestro Antoine Gouan lo aveva avviato alla botanica linneana e all’ittiologia. La sua tesi, dedicata alla respirazione dei pesci, fece tanta impressione che i professori dell’Università chiesero al ministro che gli fosse concesso di succedere nella cattedra al padre quando questi si fosse ritirato.

La richiesta era davvero fuori luogo e fu respinta, anche se lo stesso Broussonet si recò a Parigi per sostenerla. Il viaggio nella capitale però gli fu utile per stringere contatti con studiosi influenti e soprattutto per esaminare le collezioni di pesci del Jardin des plantes. Broussonet, che nel frattempo era stato ammesso nella Società reale di scienze di Montpellier e aveva pubblicato uno studio sugli squali in cui per la prima volta la nomenclatura binomiale viene applicata ai pesci, decise di continuare i suoi studi a Londra, dove giunse nel 1780 e rimase circa un anno. Ebbe così modo di esaminare i pesci tropicali riportati da Banks dall’Australia, e concepì il primo dei suoi grandiosi progetti: un catalogo di tutte le specie ittiche note (all’epoca circa 1200). Si guadagnò la stima di Banks, grazie al quale fu ammesso alla Royal Society (uno dei membri più giovani) e strinse altre importanti amicizie.

Fino ad allora la botanica era stata un interesse secondario per Broussonet, che incominciò ad appassionarsene al suo ritorno in Francia intorno al 1783, quando, insieme a uno dei suoi nuovi amici inglesi, John Sibthorp, futuro autore di Flora graeca, esplorò la flora del midi, per poi proseguire per i Pirenei e la Catalogna. Lo stesso anno si trasferì a Parigi, nel 1785 fu ammesso all’Accademia delle Scienze, e nel 1787 fu tra i fondatori della Società linneana di Parigi.

|

Il naturalista D’Aubenton, uno dei principali collaboratori di Buffon, che apprezzava le sue profonde conoscenze anatomiche, lo volle come aggiunto alla cattedra di economia rurale della scuola veterinaria di Alfort e come supplente al Collège royal. Fu così che Broussonet abbandonò il trattato sui pesci (nel 1782 ne aveva pubblicato la prima decade, dedicata a Banks e la stessa ittiologia per gettarsi anima e corpo nell’agronomia: in quegli anni prerivoluzionari, funestati da ripetute carestie, la riforma dell’agricoltura appariva un compito ben più urgente della tassonomia dei pesci ed egli si dedicò assiduamente al nuovo compito, tanto più che aveva trovato un altro influente protettore in Berthier de Sauvigny (1737-1789), amministratore di Parigi, che aveva rifondato la Società di Agricoltura e lo volle come segretario.

In questo nuovo ruolo, tra il 1785 e il 1789 Broussonet redasse molte brevi note sulle migliori pratiche agronomiche e visitò nuovamente l’Inghilterra per studiare le tecniche più aggiornate. Nel 1789 abbracciò con entusiasmo le idee rivoluzionarie, ma fu inorridito quando il suo protettore Berthier, ingiustamente accusato di affamare il popolo, fu linciato dalla folla inferocita. Eletto deputato all’Assemblea legislativa, vi intervenne con moderazione soprattutto su questioni relative all’agricoltura; vicino alle posizioni dei girondini, nel 1792 non si ripresentò alla Convenzione e preferì lasciare Parigi per la più tranquilla Montpellier. Tuttavia, accusato di federalismo, fu arrestato; rilasciato dopo una breve detenzione, raggiunse il fratello minore Victor, medico militare dell’armata dei Pirenei orientali; qui si legò ai due farmacisti del reggimento, uno dei quali era Alexandre Brongniart (1770-1847), il futuro celebre mineralogista, e con loro riprese ad esplorare la flora dei Pirenei. Nel luglio 1794, senza avvisare gli amici, passò la frontiera spagnola.

Era una decisione avventata che avrebbe complicato la sua vita per molti anni: appena cinque giorni dopo la sua fuga, Robespierre sarebbe caduto, con la conseguenza che anche agli occhi del nuovo potere termidoriano Broussonet diveniva un emigrato controrivoluzionario. Entrato in Spagna quasi senza un soldo e senza parlare una parola di spagnolo, riuscì a cavarsela solo grazie agli amici botanici; dapprima trovò rifugio a Madrid, grazie a Cavanilles, che aveva conosciuto a Parigi, e al direttore dell’orto botanico di Madrid Casimiro Gomez Ortega che per qualche tempo lo ospitò a casa sua.

Banks, conosciuta la situazione, oltre ad aiutarlo finanziariamente, gli procurò un passaggio su una nave inglese che da Cadice avrebbe dovuto portarlo in Inghilterra. Tuttavia, intercettato da navi francesi, il vascello dovette riparare nel porto di Lisbona. Qui Broussonet fu nuovamente soccorso da un botanico che aveva frequentato negli anni parigini, l’abate Correa, presidente dell’Accademia delle scienze; per varie settimane visse nella biblioteca dell’Accademia, finché l’ostilità degli emigrati francesi (per i quali era un rivoluzionario se non una spia) lo costrinse a tornare in Spagna. In Andalusia conobbe l’inglese James Simpson, console statunitense a Gibilterra e Rabat, che gli chiese di accompagnarlo in Marocco come medico personale; fu così che Broussonet trascorse l’estate del 1795 a Rabat, e incominciò a studiare la flora marocchina.

Nel frattempo la famiglia si era data da fare per farlo cancellare dalla lista degli emigrati, e nell’ottobre 1795 egli poté tornare a Montpellier. Ma aveva perso gran parte dei beni e, finché la pratica non venne completata (l’iter burocratico richiese quasi due anni), non poteva esercitare la professione. Sia per questo, sia perché desiderava riprendere le ricerche, dopo essere stato reintegrato all’Istituto nazionale, l’ente che sostituiva l’Accademia delle scienze, chiese di divenirne membro viaggiatore e di essere inviato in Marocco come console della Repubblica. Gli fu invece proposto un posto di console alle Canarie; rifiutò e infine nel 1797 venne nominato vice console a Mogador (oggi Essaouira), sulla costa del Marocco occidentale. Accompagnato dalla moglie e dalla figlia, Broussonet vi esercitò le sue funzioni fino al luglio del 1799, quando con la famiglia dovette lasciare la città per sfuggire un’epidemia che aveva già ucciso due terzi degli abitanti. Lo faceva con rimpianto, perché nel poco più di un anno trascorso in Marocco – un’area quasi inesplorata dai botanici europei – aveva potuto alternare ai compiti diplomatici la ricerca scientifica, facendo intense raccolte botaniche.

Grandi progetti mai realizzati

L’8 luglio 1799 la famiglia Broussonet si imbarca su un piccolo battello (“più o meno delle dimensioni di una barca della Senna”) che in 36 ore la porta a Lanzarote; ma, poi per quaranta giorni, ancorati a una lega dall’isola, passeggeri e equipaggio rimangono confinati a bordo per la quarantena, sballottati dalle onde e dal vento, e con scarsi rifornimenti. Quando può finalmente sbarcare, Broussonet si trattiene a Lanzarote giusto il tempo di fare imbarcare i bagagli su un’imbarcazione diretta a Tenerife; quell’isola vulcanica e spoglia evidentemente ha poche attrattive agli occhi del naturalista, che invece è immediatamente sedotto dalla lussureggiante Tenerife. Dopo un breve soggiorno a Santa Cruz, si stabilisce a Los Realejos, ai piedi del Teide, e già il 23 settembre intraprende la prima ascensione della montagna.

Arrivato alle Canarie quasi come profugo, all’epoca non ha alcun incarico ufficiale, e con tutta la foga del suo carattere facile agli entusiasmi, dedica tutto il suo tempo alla botanica. In breve tempo, ritrova e riconosce tutte le specie canarie pubblicate da Linneo, e presto concepisce il progetto di dedicare alle piante delle isole addirittura due opere: una Flora canariensis e un Florilegium canariense, illustrato da lui stesso, “una flora delle più curiose” e un libro “con le figure e la descrizione completa delle piante sconosciute o mal descritte delle Canarie”.

Intanto, raccoglie più che può, e invia casse di materiali a Parigi, ed esemplari e note ai suoi tanti amici botanici in Francia, Inghilterra, Spagna. Sulla base dei materiali comunicati da Broussonet, nel 1801 l’abate Cavanilles, che nel frattempo è diventato direttore dell’orto botanico di Madrid, pubblica due fascicoli con una cinquantina di specie raccolte dall’amico in Marocco e nelle Canarie; quelle canarie inedite sono quattro: Persea barbujana, Artemisia thuscula, Asplenium aureum e Pteris incompleta.

|

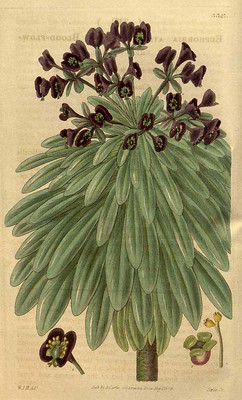

Sono tutte specie del monteverde, che Broussonet esplora assiduamente. Secondo Sventenius, che studiò attentamente le sue scoperte botaniche, gli si deve la prima raccolta di Anagyris latifolia, Argyranthemum foeniculaceum, Cheirolophus canariensis, Erysimum scoparium, Euphorbia aphylla, Euphorbia atropurpurea, Limonium arboreum, Limonium macrophyllum, Nanorrhinum scoparium, Pterocephalus dumetorum, Reseda scoparia. Ma nessuna di queste piante fu pubblicata direttamente da Broussonet.

Infatti egli si era rivolto ai suoi contatti parigini (il più influente era senza dubbio suo cugino Jean-Antoine Chaptal, un importante scienziato molto vicino al primo console (che lo nominerà ministro dell’Interno) per ottenere un incarico ufficiale che gli permettesse di rimanere nelle Canarie, confidando di riuscire a conciliare i compiti diplomatici con la ricerca scientifica come aveva fatto in Marocco. La sua richiesta venne accontentata: con decreto del primo console del 6 gennaio 1800 (ma esso raggiungerà le isole solo ad aprile e solo allora Broussonet assumerà le sue nuove funzioni) viene nominato “commissario delle relazioni commerciali alle isole Canarie”. Il poco fortunato botanico scoprirà ben presto che non c’è niente di peggio dei desideri realizzati: ora tutto il suo tempo è assorbito dai doveri d’ufficio, tanto più che le relazioni con le autorità spagnole sono difficili, per non dire critiche. Quando gli viene impedito di muoversi liberamente (mettendo di fatto fine alle escursioni botaniche), incomincia a tempestare di lettere il cugino Chaptal per essere richiamato o inviato in un’altra sede. Ormai l’antico amore per le Canarie si è convertito in odio; descrive se stesso come “uno sventurato in esilio, che vegeta tristemente su una roccia vulcanica in cui tutto ispira tristezza”; le isole fortunate si sono convertite in “regioni sfortunate che abbattono ogni coraggio, dove non cesserò di sospirare finché non sarò liberato da queste rocce”.

Vorrebbe essere inviato in altro paradiso dei botanici, il Capo di Buona Speranza, e inizialmente Chaptal sembra accontentarlo; ma le cose vanno per le lunghe, e solo nel 1803 i Broussonet possono lasciare le Canarie. Quando arriva a Parigi, il botanico scopre che il governo ha cambiato idea: la sua nuova meta non è il Sudafrica, ma Montpellier, dove tutto è iniziato. È stato infatti nominato professore di medicina e direttore dell’orto botanico di Montpellier in sostituzione del suo maestro Guan. Come è sua abitudine, Broussonet assolve anche questo inatteso incarico con impegno: migliora le collezioni, mette la sua vasta rete di corrispondenti al servizio del giardino con scambiare con gli orti botanici di Vienna, Copenaghen, Coimbra, Berlino, Halle, Torino e Madrid, fa costruire un’orangerie e vasche per le piante acquatiche, rifonda la scuola di botanica.

|

Continua a scrivere e studiare e spera finalmente di pubblicare le piante raccolte durante i suoi viaggi. Ma il destino si accanisce contro di lui ancora una volta. Già segnato dalla morte della moglie e dal parto difficile dell’unica figlia, mentre erborizza nei Pirenei subisce una grave caduta; poco dopo è colpito da un primo ictus. Recupera in gran parte i movimenti e anche la memoria, ma non del tutto la parola: affetto da una curiosa forma di afasia, non può né pronunciare né scrivere i nomi, mentre conserva perfettamente gli aggettivi. Così, se vuole parlare di una pianta, ne descrive le forme e i colori, ma senza che gli torni mai in mente il nome. Nel luglio 1806 è colpito da un secondo più grave ictus che lo porta alla morte nel gennaio 1807; non aveva ancora compiuto 46 anni.

A ricordarlo nella nomenclatura botanica sono gli eponimi di diverse piante e il genere Broussonetia; della specie più nota, B. papyrifera, il gelso della carta, aveva sponsorizzato l’introduzione appunto per la produzione cartaria negli anni in cui si occupava di agronomia. Tra le specie delle Canarie che portano il suo nome ricordiamo Argyranthemum broussonetii, Helianthemum broussonetii, Lotus broussonetii, Micromeria × broussonetii, Salvia broussonetii.

Bibliografia

CANDOLLE, A. P. de (1809), Éloge historique de M. Auguste Broussonet, J. Martel, Montpellier.

CAVANILLES. A. J. (1801), De las plantas que el ciudadano Augusto Broussonet colectó en las costas septentrionales de la Africa y en las Islas Canarias, “Anales de Ciencias Naturales”, 3, pp. 5-78; 4, pp. 52-120-

CUVIER, G. (1861), Éloge historique de Broussonnet, in Recueil des éloges historiques, Firmin Didot Frères, Paris, Tome 1, pp. 207-229.

HÉRAL, O. (2009), Pierre Marie Auguste Broussonet (1761-1807), naturaliste et médecin: un cas clinique important dans l’émergence de la doctrine française des aphasies, “Revue Neurologique”, 165, n° HS1, pp. 45–52.

RUIZ ALVAREZ, A. (1965), Apuntes para una biografia del doctor Augusto Broussonet (1761-1807), “Anuario de Estudios Atlánticos”, 11, pp. 129-147.