Alla scoperta della flora Canaria 5: Webb e Berthelot, un’amicizia botanica

Silvia Fogliato

La Histoire naturelle des Iles Canaries di Webb e Berthelot, l’opera che segna il vero esordio dello studio scientifico della natura dell’arcipelago, si deve a un incontro casuale. Il 5 settembre 1828 una nave diretta in Brasile gettò l’ancora nel porto di Santa Cruz di Tenerife, dove si sarebbe fermata i pochi giorni necessari a completare il carico di acqua e provviste.

Tra i passeggeri c’era il botanico inglese Philip Barker Webb (1793-1854), intenzionato ad approfittare della sosta per fare qualche bella gita botanica, e in particolare l’immancabile ascesa del Teide. In attesa di trovare una guida, incominciò ad esplorare i dintorni della città e un giorno, del tutto casualmente, incontrò il francese Sabin Berthelot (1794-1880). Il fatidico incontro avvenne nel Barranco del Bufadero nei pressi di Anaga, a nord-ovest di Santa Cruz, dove entrambi erano intenti ad erborizzare.

Webb conosceva già di fama il futuro compagno di avventure e l’intesa fu immediata, come racconta lo stesso Berthelot: «Webb aveva sentito parlare di un botanico francese che esplorava le isole, e un giorno ci incontrammo per caso mentre erborizzavamo nel fondo di un barranco. Per il mio aspetto dovette riconoscermi subito e con tono gioviale mi si avvicinò per parlarmi e farmi qualche domanda. Mai due uomini uniti dalla stessa passione si erano incontrati in modo tanto opportuno: gli stessi gusti, la stessa età, la stessa schiettezza e potrei dire lo stesso modo di essere, se non riconoscessi che il suo carattere era migliore del mio».

Ne nacque una sincera amicizia e un progetto comune: invece di proseguire per il Brasile, Webb si fermò nelle Canarie e per due anni esplorò l’arcipelago insieme a Berthelot. Tornati insieme in Europa nel 1830, iniziarono a scrivere la loro opera monumentale, che richiese vent’anni per essere completata.

Due anni di ricerche

Eppure, per educazione, origine sociale, esperienze di vita, i due non avrebbero potuto essere più diversi. In ordine di età (li dividevano pochi mesi, essendo nati il primo il 13 luglio 1793, il secondo il 4 aprile 1794), iniziamo dal trentacinquenne Philip Barker Webb che, quando incontrò Berthelot, era già un viaggiatore di lungo corso. Figlio di un lord, che morì quando egli aveva sei anni, lasciandogli un ingente patrimonio, ricevette un’eccellente educazione e a 17 anni fu ammesso al Christ Church College di Oxford, dove poté coltivare sia gli studi classici e linguistici sia le scienze naturali, in particolare la geologia e la botanica. Desiderava soprattutto viaggiare e nel 1815, ventunenne, partì per il suo primo viaggio alla volta dell’Italia. A Venezia incontrò il botanico e umanista italiano Alberto Parolini (1788–1867), con il quale strinse un profondo sodalizio. Per due anni essi visitarono insieme la penisola, quindi andarono in Inghilterra, dove Webb introdusse l’amico negli ambienti scientifici. Quindi viaggiò da solo in Svezia.

Nel 1819 era di nuovo in Italia, dove Parolini lo attendeva per una spedizione congiunta nel Mediterraneo orientale. La coppia, partita da Napoli il 30 aprile 1819, visitò le isole Ionie, Corinto, Atene, Istanbul, quindi proseguì per l’Asia minore; durante il viaggio di ritorno dalla Turchia a Malta, la loro nave scampò a un attacco di pirati. I due amici poterono così arrivare sani e salvi in Sicilia, e poi a Napoli, dove il viaggio si concluse il 21 giugno 1820.

|

Webb rimase ancora qualche mese in Italia, poi tornò in Inghilterra dove per qualche anno si dedicò allo studio e all’amministrazione della sua tenuta. Ma nel 1825 ripartì, alla volta della Francia meridionale e della Spagna, dove raccolse piante, uccelli, pesci e animali marini. Da Gibilterra, passò in Marocco dove esplorò i monti di Tetouan; poi per dieci mesi studiò la flora del Portogallo. A Lisbona si imbarcò per Madera, dove rimase per cinque mesi, esplorando anche le isole circostanti. Quindi si imbarcò per il Brasile, ma, come già sappiamo, la sua nave fece scalo a Tenerife, e lì avvenne l’incontro con Berthelot che avrebbe cambiato la vita di entrambi.

Anche Sabin Berthelot aveva un passato da viaggiatore, ma di natura affatto diversa. Nato a Marsiglia in una famiglia di commercianti, aveva frequentato per qualche anno il liceo, ma già a quindici anni, forse in seguito alla morte del padre, aveva abbandonato gli studi per arruolarsi nella marina militare. Terminato il ciclo delle guerre napoleoniche, era rimasto nella marina mercantile. E come marinaio, capitò per caso nelle Canarie, quando la nave su cui era imbarcato, diretta in Senegal, fu costretta dai venti contrari a cercare rifugio nel porto di Santa Cruz de Tenerife.

Era il Capodanno 1820 e la città era animata dalle feste d’inverno, subito sfociate in quelle del Carnevale. Berthelot s’innamorò di quel porto pieno di vita, della sua gente, della natura che lo circondava, e decise di rimanere a Tenerife, facendosi etnografo e naturalista. Anche se non conosciamo nei particolari né i suoi movimenti né le sue attività nei primi anni di permanenza alle Canarie, sappiamo che visse per qualche tempo a Santa Cruz, per brevi periodi a La Laguna, poi soprattutto a La Orotava. Qui nel 1824 fondò un liceo privato con un connazionale, ma dopo meno di un anno l’iniziativa fu bloccata dalla Chiesa, preoccupata di perdere il monopolio dell’istruzione superiore.

Nel frattempo Berthelot aveva cominciato a raccogliere materiali sulla storia, i costumi, la flora e la fauna dell’arcipelago e a farsi conoscere negli ambienti scientifici; alla fine degli anni ’20, prima dell’incontro con Webb, aveva acquisito una reputazione sufficiente a farlo ammettere all’Accademia leopoldina di Bonn (1825) e alla Societé linnéenne di Parigi (1826). In una data incerta tra il 1824 e il 1826, il marchese di Villanueva del Pardo, antico protettore di Viera y Clavijo e fondatore del giardino di acclimatazione di La Orotava, gliene affidò la direzione. Anche questo incarico, che presumibilmente fu informale o ufficioso, visto che i documenti non registrano alcun suo impiego ufficiale, fu di breve durata.

Ne derivò una situazione di incertezza economica ma anche di maggiore libertà, di cui Berthelot approfittò per moltiplicare i viaggi ed esplorare Tenerife in modo sistematico, alla ricerca di piante ma anche di ogni sorta di informazioni sulla geografia, la geologia, il folklore, la vita quotidiana. Talvolta lo accompagnavano amici canari o residenti stranieri che ne condividevano gli interessi e i naturalisti che visitavano l’isola trovavano in lui una guida preziosa. Nel 1826 accompagnò al Bosque de Agua García Durmont d’Urville e i suoi compagni, quindi fece da cicerone a Karl Heinrich Mertens, botanico della corvetta russa Kronstadt; nel 1827 fu la volta di due ampie escursioni in compagnia del console britannico Francis Coleman Mac-Gregor: ad aprile i due visitarono il nord dell’isola, da La Laguna a Punta Hidalgo; in estate affrontarono insieme la salita al Teide, che Berthelot aveva già scalato nel 1825. Ci sarebbe tornato una terza volta nel 1828, insieme al nuovo amico Webb.

|

Dopo aver conosciuto Berthelot, quest’ultimo cambiò velocemente programma: invece di proseguire per il Brasile, sarebbe rimasto nelle Canarie e avrebbe esplorato l’arcipelago insieme al francese. L’accordo conveniva ad entrambi: Webb portava in dote una formazione scientifica accademica e la grande esperienza di viaggiatore, ma gli serviva una guida e un assistente; l’autodidatta Berthelot contribuiva con i suoi molti contatti e la profonda conoscenza del territorio, ma gli mancavano i fondi per continuare da solo le ricerche. Senza dimenticare che i due, animati dallo spirito d’avventura e dalla medesima passione scientifica, si intesero benissimo fino dal primo istante.

Quasi immediatamente pianificarono l’esplorazione scientifica dell’arcipelago, dando inizio a un viaggio che si sarebbe protratto per due anni. Gli ultimi sprazzi dell’estate e l’autunno del 1828 furono dedicati all’est di Tenerife, di cui esplorarono le aree interne, da Güímar a Vilaflor; il 6 gennaio 1829 erano a Adeje, da dove risalirono lungo la costa occidentale, toccando Guía, Santiago del Teide, El Palmar, Buenavista, Teno e Masca. Quindi tornarono a Santa Cruz, dove il 21 maggio 1829 si imbarcarono per Lanzarote. A luglio erano a Fuerteventura, dove non si trattennero a lungo, per spostarsi a Gran Canaria che visitarono per tre mesi. All’isola di La Palma dedicarono il maggio 1830, mentre non risulta che abbiano visitato le due isole più occidentali, Gomera e El Hierro.

Due autori e due filosofie per un’opera monumentale

Nell’agosto 1830 il grande viaggio era finito. I due amici avevano raccolto così tanti materiali (esemplari d’erbario, animali, minerali, oggetti etnografici) che per trasportarli in Europa Webb -che già l’anno prima aveva inviato a Londra 32 casse di raccolte - dovette noleggiare una nave. Quindi il 30 agosto si imbarcò con Berthelot alla volta dell’Europa. La sua intenzione iniziale era stabilirsi a Parigi, dove possedeva una casa, per dedicarsi insieme all’amico alla stesura di una storia naturale dell’arcipelago. Ad accoglierli però trovarono la rivoluzione di luglio e un’epidemia di colera; decisero dunque di continuare a viaggiare: visitarono Algeri, il Sud della Francia, l’Italia, la Svizzera, fermandosi a lungo a Ginevra a studiare l’erbario di de Candolle, che custodiva anche gran parte delle raccolte di Broussonet. Nella sua autobiografia, il botanico svizzero racconta della sua relazione con i due, di cui colse immediatamente la complementarità ma anche le differenze: «Webb è un inglese che possiede molto denaro e l’ha impiegato per viaggiare e per studiare la natura. Ha fatto un primo viaggio lungo le coste del Mediterraneo, poi è andato a visitare in modo approfondito l’arcipelago delle Canarie. Qui ha trovato Berthelot, ex marinaio francese originario di Marsiglia che si era stabilito a Tenerife in parte con il medesimo scopo. Hanno così unito i loro lavori e le loro collezioni […] L’uno e l’altro sono persone colte, cortesi e di buona società. Non c’era bisogno di presentarli, perché dal loro aspetto si riconosceva in fretta l’inglese e il provenzale».

Solo nel 1833 Webb e Berthelot si stabilirono a Parigi e misero mano alla Histoire naturelle des Iles Canaries, che incominciò ad uscire per i tipi dell’editore Be´thune a partire del 1836, sotto forma di fascicoli a sottoscrizione, da riunire successivamente in volumi. Ciascun fascicolo (in tutto 106) comprendeva in genere la trattazione di più materie, con pagine numerate diversamente, da separare e rilegare in volumi differenti. Alla sua conclusione, nel 1850, l’opera risultò formata da tre tomi a loro volta divisi in più parti, per un totale di 9 volumi di testo più un ampio atlante.

|

Sebbene sul frontespizio tutti i volumi siano firmati «MM. P. Barker et Sabin Berthelot», non solo i due autori raramente scrissero a quattro mani, ma concepirono l’opera, forse fin da subito, in modo alquanto diverso, per non dire divergente. Per lo scienziato Webb, a cui presumibilmente si deve il titolo, il contenuto avrebbe dovuto limitarsi strettamente alla storia naturale, ovvero alla botanica, alla zoologia, alla geologia. Se invece si allargò ad altre materie si deve alla «esuberante fantasia del nostro buon amico», come si espresse Webb nella sua corrispondenza con l’amico comune Alfred Moquin-Tandon. Un altro dei collaboratori dell’Histoire naturelle, il botanico Jacques Étienne Gay, sintetizza così la questione nel suo necrologio di Webb: «L’opera che il sig. Webb meditava era propriamente la storia naturale delle Canarie, ed effettivamente fu pubblicata sotto questo titolo. Ma i gusti particolari del sig. Berthelot che doveva concorrervi vi hanno fatto entrare diverse materie che appartengono ad altri campi: l’etnografia, gli annali della conquista, la geografia descrittiva e la statistica, e infine tutto un volume di miscellanee, pezzi leggeri, che hanno il solo torto di essere pubblicati qui sotto una copertura scientifica».

Almeno inizialmente, i due progetti riuscirono a convivere: mentre Berthelot scriveva i suoi «pezzi leggeri», Webb approfondiva gli studi tassonomici e contattava altri studiosi che lo avrebbero assistito nell’opera immane. Ma man mano che il lavoro procedeva e i fascicoli si moltiplicavano, le divergenze si approfondivano, portando infine intorno al 1841 alla rottura delle relazioni personali, che si protrasse per diversi anni. Solo dopo il 1847 i due ripresero i contatti, anche se raramente e solo per lettera.

Anche se dietro la rottura c’erano anche questioni personali (in particolare Berthelot soffriva la sua dipendenza economica da Webb), le divergenze erano innanzitutto scientifiche e metodologiche, ed emersero in modo esplicito nella trattazione della botanica, la materia preferita di entrambi. Webb era un tassonomista, a cui le piante interessavano essenzialmente come oggetti da identificare, descrivere e classificare; egli, guardando a modelli come Prodromus florae Novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen di Robert Brown o Flora Brasiliae Meridionalis di Augustin de Saint-Hilaire, puntava a una rigorosa trattazione tassonomica, scritta in latino e rivolta a un pubblico accademico. A interessare Berthelot, i cui modelli erano piuttosto Humboldt e Broussonet, era invece la relazione tra le piante e l’ambiente naturale, dunque la loro distribuzione, le zone climatiche, quelle che oggi chiameremmo comunità vegetali; pensava al pubblico ampio delle riviste divulgative e scriveva in francese. Per nostra fortuna, anche se a prezzo della loro amicizia, nessuno dei due rinunciò al suo punto di vista, e il risultato fu il terzo tomo di Histoire naturelle des Iles Canaries, con la geografia botanica trattata nella prima parte da Berthelot, e la tassonomia nella seconda parte da Webb.

Prima di soffermarci sull’ultimo, sintetizziamo contenuto e responsabilità autoriale dei primi due tomi. Il primo si divide in due parti, entrambe scritte da Berthelot: la prima ha carattere etnografico e storico e comprende una rassegna bibliografica, gli usi e i costumi, gli annali della conquista; la seconda ha carattere miscellaneo e narrativo e, oltre a diversi excursus su argomenti vari, è principalmente costituita dalla vivace narrazione dei viaggi e delle esplorazioni prima del solo Berthelot poi della coppia Berthelot-Webb.

Anche il secondo tomo è diviso in due parti. Nella prima, Berthelot, che si avvalse sia di osservazioni di prima mano sia di informazioni attinte dai suoi molti amici e corrispondenti nelle isole, trattò la geografia descrittiva e la statistica, mentre scrisse a quattro mani con Webb il capitolo sulla geologia. La seconda parte, dedicata alla zoologia, fu affidata da Webb a diversi specialisti; egli riservò a se stesso solo i mammiferi.

Veniamo infine al terzo tomo, quello dedicato alla botanica, anch’esso diviso in due parti, ma ben diverse per impostazione e dimensioni. Alle 181 pagine della prima parte scritta da Berthelot si contrappongono infatti le quattro sezioni in quattro volumi della Phytographia canaria, scritta da Webb con l’aiuto di numerosi collaboratori. Va sottolineato, tuttavia, che tanto il contributo di Berthelot quanto quello di Webb, benché divergenti nel metodo, segnano in modo diverso una tappa miliare dello studio e della comprensione della flora canaria.

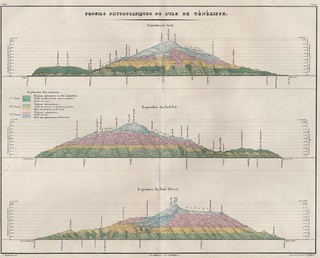

La prima parte, che naturalmente Berthelot scrisse nel suo sapido francese, è uno studio complessivo della geografia botanica dell’arcipelago. Il punto di partenza del naturalista marsigliese è ovviamente Humboldt, ma egli poté avvalersi degli avanzamenti di questo ramo di studi nei decenni intercorsi, dimostrandosi buon conoscitore degli apporti più recenti, dagli studi di de Candolle a quelli di Ramond de Carbonnières sulla vegetazione dei Pirenei. Come Humboldt e Broussonet anch’egli individua «zone o regioni sovrapposte di piante», ma ne respinge gli schemi, per proporne uno proprio con tre climi e sei regioni, per un totale di sei fasce climatiche: nel primo clima, troviamo la regione di base e quella dei barrancos; nel secondo, la regione delle Lauraceae e delle foreste e quella delle brughiere e dei cisti; nel terzo, la regione dei pini e delle altre piante forestali e la regione delle leguminose arbustive e delle altre piante alpine. Il limite di ciascuna fascia climatica non è costante, ma dipende dalla topografia e dall’esposizione: ad esempio, le prime due zone non superano i 700 metri di altitudine nel versante nord, mentre raggiungono i 1000 metri su quello sud.

D’altra parte, si tratta di una semplificazione di comodo, alla quale Berthollet non crede più di tanto: «Tutti questi quadri seducenti, che sono stati via via pubblicati, con le loro zone di piante disposte sui gradoni di una montagna piramidale, perdono gran parte del loro prestigio quando si scende nei particolari: ci si accorge che la natura non sempre si sottomette ai nostri sistemi, perché le sue leggi poggiano su altre basi e spesso non concordano con le nostre teorie».

|

Grande osservatore di una flora mutevole e profondamente legata al territorio, Berthelot si oppone all’idea, che aveva ispirato il giardino di acclimatazione di La Orotava, che le piante esotiche possano essere gradualmente adattate a climi diversi da quelli originari, e distingue nettamente i concetti di acclimatazione e naturalizzazione: le piante introdotte possono adattarsi solo in un clima simile a quello d’origine e, salvo eccezioni, non si moltiplicano spontaneamente come le piante native, ovvero «acclimatandosi non si naturalizzano».

Eppure, è consapevole della minaccia costituita dalle piante aliene, attenuata dalla profonda fiducia nella forza potenziale della vegetazione nativa: «Prima di essere cacciata nelle sue ultime trincee dall’invasione di una vegetazione straniera, la flora locale passerà da diversi stadi; ma sebbene oggi sia cancellata in molti luoghi, lasciata a se stessa potrebbe riprendere il suo slancio, e potrebbe nuovamente impossessarsi della terra madre che altre specie hanno usurpato». Ad allarmarlo è soprattutto la sorte delle foreste, già alla sua epoca fortemente ridotte dai disboscamenti; gli uomini dovrebbero tornare al sentimento religioso che in passato ha preservato i vecchi alberi, veri e propri monumenti naturali.

Ed eccoci giunti alla formidabile Phytographia canariensis, che per essere completata richiese vent’anni e oltre a Webb coinvolse una decina di altri botanici. Infatti il botanico inglese, dopo aver portato a termine da solo la prima sezione, pubblicata tra il 1836 e il 1841, si rese conto che il compito eccedeva le forze di una sola persona e affidò ad altri la trattazione di singole famiglie o generi. Tra i collaboratori troviamo molti grandi nomi della botanica del tempo: per fare solo qualche esempio, H. G. Reichenbach si occupò delle Orchidaceae, Alphonse de Candolle della Myrsinaceae, l’italiano Parlatore delle Graminaceae, Carl Heinrich Schultz Bipontinus delle Compositae. L’ultima sezione, dedicata alle piante non vascolari e ai funghi, fu integralmente scritta da Camille Montagne.

|

Opera teoricamente rigorosa, scritta integralmente in latino (utilizzato non solo per le diagnosi, ma anche per l’habitat, la distribuzione e le osservazioni, in un’epoca in cui per queste parti incominciava a diffondersi l’uso delle lingue moderne), rappresenta la prima vera e propria flora dell’arcipelago; le specie nuove per la scienza sono ben 232, un centinaio delle quali tuttora valide. Tra le più note Aeonium balsamiferum, Echium pininiana, Juniperus cedrus, Pericallis cruenta. Cinque i nuovi generi tuttora validi: Aeonium, Aichryson, Argyranthemum, Bencomia e Descurainia. Ultimo pregio dell’opera le splendide illustrazioni, affidate a diversi ottimi artisti.

Berthelot e Webb dopo l’Histoire naturelle

Resta da dire qualcosa sulla vite successive di Berthelot e Webb. Dopo la rottura con Webb, Berthelot viaggiò nel Mediterraneo orientale per incarico del governo francese. Nel 1842 fondò la Societé ethnologique e nel 1846 ritornò a Tenerife, dove nel 1848 divenne agente consolare francese (console dal 1867). Nel 1879 pubblicò a Parigi Antigüedades canarias, dedicato ai popoli che vissero nell’arcipelago prima della conquista spagnola. Morì e venne sepolto nel 1880 a Santa Cruz de Tenerife, che gli aveva concesso la cittadinanza onoraria. Gli è stato dedicato un genere Berthelotia, oggi ridotto a sinonimo, e tre specie valide, tutte endemiche delle Canarie: Scilla berthelotii, Euphorbia berthelotii e Lotus berthelotii, una bellissima specie purtroppo estinta in natura ma largamente coltivata.

|

Quanto a Webb, per un quindicennio fu intensamente impegnato nella scrittura e nel coordinamento di Phytographia canaria, cui affiancò anche numerosi articoli di approfondimento pubblicati per lo più su «Annales des sciences naturelles». Desiderava però riprendere a viaggiare; conosceva già il Marocco e l’Algeria, gli mancavano la Tunisia e l’Egitto. Per due volte dovette rinunciare per problemi di salute e per l’insoddisfacente situazione sanitaria dei due paesi. Finalmente nel gennaio 1848 lasciò Parigi per Firenze e Roma; in Italia trovò un clima confacente alla sua salute, amici vecchi e nuovi (Parolini e Parlatore, ma anche la contessa Elisabetta Fiorini Mazzanti, pioniera dello studio dei muschi) e una messe di nuove piante. Nell’inverno 1848-49 si trovava a Firenze intento a scrivere Fragmenta Florulae Aethiopico-Aegyptiacae quando gli eventi rivoluzionari e la proclamazione della Repubblica lo costrinsero a lasciare il paese. Nel 1849, su richiesta del direttore dei Kew Gardens William J. Hooker scrisse e pubblicò la prima flora delle isole di Capo Verde.

Nell’estate del 1850 visitò una seconda volta la Spagna, mentre nel 1851 insieme a un nipote erborizzò in Irlanda. L’anno dopo, ancora nella speranza delusa di raggiungere Tunisi, fu per l’ultima volta in Italia. Morì nella sua casa di Parigi nel 1854; nel suo testamento, aveva stabilito che il suo erbario e la biblioteca botanica, insieme alla rendita annua ricavata dalla vendita della casa di Parigi, da impiegarsi per accrescere le collezioni, andassero al Granduca di Toscana, per essere depositati nel Museo botanico fiorentino, che da qualche anno già ospitava l’Erbario Centrale Italiano, fondato e diretto dall’amico Parlatore. Con i suoi quasi 300.000 campioni di oltre 80.000 specie, l’erbario di Webb era la collezione privata più importante d’Europa; non comprendeva infatti solo le raccolte dello stesso Webb, ma quelle di molti altri botanici o viaggiatori che egli aveva acquistato nel corso della sua vita. Con questo lascito, il Museo fiorentino divenne di un colpo una delle più importanti istituzioni botaniche d’Europa.

|

A Philip Barker Webb sono stati dedicati ben tre generi Webbia (da de Candolle nel 1836, da Spach lo stesso anno, da Schultz Bipontinus nel 1843); nessuno è accettato, come non lo è Barkerwebbia, dedicatogli da Beccari nel 1905. Lo ricordano invece i nomi specifici di una quindicina di specie, tra cui le canarie Andryala webbii, Argyranthemum webbii, Cheirolophus webbianus, Echium webbii, Pericallis webbii, Plantago webbii, Sonchus webbii, Tolpis webbii. Nel 1905, in occasione del cinquantenario della sua morte, il botanico fiorentino Ugolino Martelli pubblicò il primo volume della rivista «Webbia», oggi edita dall’Università di Firenze e specificamente dedicata alla tassonomia e alla geografia delle piante. Ovvero ai due campi in cui si distinsero rispettivamente Webb e Berthelot.

Bibliografia

CANDOLLE, A.-P. de (2004), Mémoires et souvenirs (1778-1841), édités par Jean-Daniel Candaux et Jean-Marc Drouin, Genève, Georg, p. 459.

FRANCISCO-ORTEGA, J. et al. (2022), Honoring Philip Barker Webb: the three intriguing stories of Webbia as a genus name, «Webbia», 77(1), pp. 3-21.

CIORANESCU, A. et al. (1980), Homenaje a Sabino Berthelot en el centenario de su fallecimiento (1880-1980), Instituto de estudios canarios, La Laguna.

DROUIN, J. M. (2007), Sabin Berthelot et la géographie botanique dans l’Histoire naturelle des Îles Canaries (1836-1850), in A. Relancio Menéndez, M. M. Ruiz Pacheco, a cura di, Canarias, territorio de exploraciones científicas: Proyecto Humboldt: expediciones científicas a Canarias en los siglos XVIII y XIX, Muséum National d’Histoire Naturelle, Centre Alexandre Koyré, Paris, pp. 114-131.

GAY, M. J. (1856), Notice sur la vie et les travaux de Philippe Barker Webb, «Bulletin de la Société Botanique de France», 3(1), pp. 37-52.

LE BRUN, N. (2018), Alfred Moquin-Tandon, Philip Barker Webb, Sabin Berthelot: una amistad a tres bandas, in Cartas inéditas de A. Moquin-Tandon a P.B. Webb. Reconstruyendo una aventura editorial: la Historia Natural de las Islas Canarias, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava, pp. 7-23.

NARANJO, A. A. et al. (2022), Honoring Sabin Berthelot: Nomenclature and botanical history of Berthelotia DC. (Asteraceae, Inuleae), «Webbia», 77(2), pp. 207-228.

NEPI, C. (2009), L’Erbario Webb, in Il Museo di storia naturale dell’Università degli studi di Firenze, Firenze University Press, Firenze, vol. II, pp. 1-14.

SANTOS GUERRA, A. (2007), Philip Barker Webb y su legado botánico, in J. Frade, a cura di, El descubrimiento científico de las Islas Canarias, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava, pp. 161-165

STEARN. W. T. (1937), On the dates of publication of Webb and Berthelot's "Histoire naturelle des îles Canaries", «Journal of the Society for the Bibliography of Natural History», 1(2), pp. 49-63.

WEBB, P. B. – BERTHELOT, S. (1836-1850), Histoire naturelle des Iles Canaries, 3 tomi, Be´thune, Paris.