Le fanciulle di Sigiriya

Patrizia Panicucci

Non c’è molta strada da percorrere se da Dambulla si vuole raggiungere Sigiriya. Solo 25 chilometri separano questi due siti archeologici che si trovano proprio nel distretto centrale dell’isola di Sri Lanka, luoghi imperdibili, suggestivi, legati alle antiche dinastie singalesi che nei periodi del loro dominio si avvalsero di architetti e artisti dalle straordinarie capacità creative in grado di esaltare ancor più la magnificenza dei loro sovrani. Ciò che queste persone e le maestranze di cui si avvalevano erano in grado di realizzare, rispondeva a requisiti di estetica e insieme di funzionalità così raffinati e in equilibrio con l’ambiente circostante da suscitare ancora oggi non poco stupore: certi criteri di perizia ingegneristica e architettonica (ma anche artigianale perché spesso i confini fra queste arti sfumano) non erano solo una mera ricerca di qualcosa di sorprendente con l’unico scopo di stupire; molte di queste costruzioni e i progetti di urbanistica ad esse legati erano sorretti da tecniche edilizie così avanzate e conformi a certi canoni razionali in armonia con la natura in cui erano inserite da lasciare di stucco per la loro complessità.

Dambulla, a dire il vero, sotto l’aspetto architettonico, non ha molto di rilevante ma la sua suggestione risiede nel fatto di possedere il più imponente e meglio conservato tempio di roccia di tutto lo Sri Lanka. È un luogo sacro ben noto per una serie di grotte posizionate sotto un lungo cornicione di pietra sporgente, così piene zeppe di pitture murali risalenti al I secolo a.C. da non lasciare scoperto neanche un cmq fra pareti e soffitto. Gli affreschi arrivano a coprire, complessivamente, un’area di 21.000 mq. Centro di preghiera e meditazione dei monaci buddisti, oltre che luogo che invita al raccoglimento, Dambulla è però anche una postazione privilegiata in grado di offrire non solo splendide vedute a chi volge lo sguardo verso lo scenario che si apre sulla campagna circostante e sulla fitta foresta di Namal Uyana nel più grande complesso montuoso di quarzo rosa dell’Asia meridionale ma, ad aggiungere valore a questo, di poter ammirare un’imponente colonna di pietra alta 370 metri, ovvero ciò che resta di un accumulo di magma indurito fuoriuscito da un vulcano ormai eroso che una volta era lì ma che, aggredito e levigato dagli agenti atmosferici, è ormai scomparso da tempo.

Quel che oggi si può ammirare del passato sconvolgimento geologico avvenuto nella zona è dunque una gigantesca formazione rocciosa che sale verso il cielo, dalla sommità piatta e dalle pareti a strapiombo così scoscese da conferire all’enorme macigno l’aspetto di una fortezza inespugnabile dalla forma ellittica. Ed è su questa gigantesca roccia megalitica che spunta dal verde della foresta e che cattura lo sguardo di chi è a Dambulla, che si erge la cittadella di Sigiriya. E Sigiriya, sì, che è la vera sorpresa architettonica. È proprio il complesso di questa fortificazione che si scorge in cima a quel massiccio di pietra a rispondere proprio a quei criteri costruttivi cui accennavo all’inizio. Questo sito, una sfida a ciò che si potrebbe ritenere umanamente impossibile, esempio di edilizia ardita e anche un po’ spericolata, è uno dei luoghi storici più affascinanti dello Sri Lanka, ancora avvolto da enigmi e misteri. Nel 1982 l’UNESCO ha pensato bene di dichiararlo Patrimonio dell’Umanità.

Si sa che a volere fortemente la realizzazione del grande palazzo e delle altre annesse costruzioni che si ergevano lassù e di cui oggi possiamo visitare i resti, fu il re Kashyapa che scelse di vivere su questa titanica colonna di pietra durante il suo regno che, a partire dal 477 d.C., si protrasse per 18 anni. L’enorme rilievo fu scelto come posizione difensiva, certo, visto che dopo aver organizzato l’assassinio del padre facendolo murare vivo, Kashyapa temeva pure la vendetta del fratello cui aveva usurpato il trono, ma il luogo elevato del suo palazzo, di questa reggia contornata di giardini pensili abbelliti da alberi rigogliosi dalle radici tentacolari, di fossati scavati alla base dove erano stati trasferiti perfino coccodrilli, di un Parco Reale con piscine e vasche che componevano meravigliosi specchi d’acqua e di fontane alimentate da sofisticate opere idrauliche, sottintendeva, come sovente succedeva ai sovrani di allora, anche altri scopi che non erano quelli puramente difensivi. Più elevati erano i luoghi delle residenze che re e gran signori si sceglievano per esercitare il loro comando e più, questo, li faceva sentire vicini, o volevano darne l’impressione, alle divinità che in questo modo essi s’illudevano di poter di raggiungere. Come se collocare in alto i loro sontuosi palazzi, eleggere a dimora posti quasi inaccessibili, in qualche modo accorciasse la distanza fra loro e chi abitava la sfera celeste e aumentasse, invece, a dismisura, quella fra questi sovrani e i sudditi da essi governati. Inoltre il fatto che loro si elevassero sempre più, che conquistassero metri di verticalità, induceva i comuni esseri umani impotenti, incollati alla terra, a desistere dal confronto con coloro cui veniva conferita un’aura di sacralità proprio perché irraggiungibili.

In pratica, erano luoghi, da dove i potenti potevano emulare gli dei, a metà tra il mondo terreno e quello divino.

E sulla sommità di questo spuntone di roccia dove Kashyapa governò per quasi un ventennio, oggi possiamo raggiungere ciò che rimane, e non è poco, di tutte le bellezze che lui volle realizzare per celebrare la sua grandezza, se solo ce la sentiamo di affrontare, con un cimento piuttosto impegnativo, la faticosa salita di questa fortezza fra le nuvole inerpicandosi lungo una serie di gradini di pietra, 1200 almeno, che incassati fra muri di mattoni, si snodano scoscesi verso i resti della cittadella sempre spazzata da un forte vento.

A mano a mano che si sale, il panorama si fa sempre più attraente e lo sguardo si perde nella giungla immensa distesa sotto di noi. In mezzo a tanto verde, lo sperone di roccia rossa sembra galleggiare e quell’alone di mistero che circonda tutto quanto, s’ingigantisce. Per l’effetto scenografico che si gode da quassù, è comprensibile che si debba trattenere il respiro con la sensazione di perdersi nel vuoto.

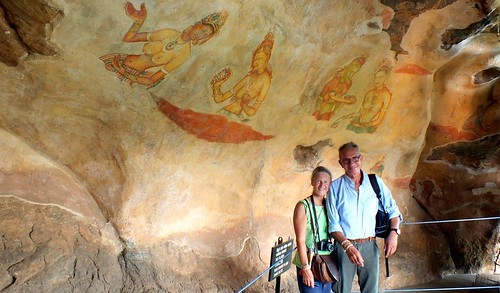

A metà della salita, però, a un tratto, la scala di pietra s’interrompe e inizia un percorso esterno alla rocca ormai prossima e, in una situazione da vertigine, ci si trova a doversi misurare con una stretta scala a chiocciola in metallo appesa sullo strapiombo. Dove portano questi gradini? Portano in una lunga galleria anch’essa scavata nella ripida parete, dove accuratamente riparate dal sole, ci sono delle fanciulle. Proprio così: delle fanciulle, creature belle e raffinate, presenze di un mondo che non ti aspetti.

Un guardiano le sorveglia ponendo la massima attenzione nel prendersi cura di loro. Il suo sguardo attento le protegge dagli atti di vandalismo, da chi maldestramente può aggirarsi nell’anfratto o non possa resistere alla tentazione di incidere la propria firma vicino a loro, magari proprio sui loro corpi, a testimonianza del suo passaggio sotto questo stupefacente marsupio di pietra dove le giovani donne, discinte, fanno bella mostra delle loro forme giunoniche. Lo avrete capito: qui si possono ammirare le immagini affrescate di un certo numero di avvenenti fanciulle che la grande nicchia, per secoli, ha difeso dal sole e dalle intemperie e che ancora risaltano per la vivacità dei colori e per le linee intatte con cui sono tratteggiate le loro fattezze.

La galleria in cui ci troviamo è un gioiello di ineguagliabile espressione artistica che celebra le qualità femminili con immagini di rara finezza e una cura dei particolari così meticolosa che l’espressione dei volti ritratti è ancora capace di trasmettere grazia e serenità.

È sorprendente come l’atteggiamento pur composto dei loro corpi suggerisca un’idea armonica di movimento che si può ritrovare perfino nei gesti leggeri delle dita dalle quali sembra di essere sfiorati. Il tatto, dunque, ma anche l’odorato è come fosse sollecitato quando dai grandi vassoi colmi di offerte, ostentati dalle ragazze e talvolta sorretti con una sola mano, sembra che emani l’odore dei fiori che esse recano. Le belle ragazze di fronte alle quali ci troviamo sono ancora fresche, leggiadre, e quasi non sembrano imprigionate nella roccia, ma da questa paiono fuoriuscire tanto sono capaci- e si stenta a crederlo- di esercitare tutt’oggi una forte attrazione sessuale mentre si mostrano generosamente davanti a noi con i seni scoperti.

E fu proprio a causa di questa carica erotica che esse possedevano, che un bel giorno la maggior parte di loro, nel volgere di pochissimo tempo, scomparve per sempre.

Moggallana, fratello rivale del re Kashiapa che mai aveva sopito il suo odio verso colui che gli aveva usurpato il trono, dopo aver sconfitto Kashiapa che si uccise tagliandosi la gola con la propria spada, prese delle drastiche decisioni. In possesso ormai del diritto alla successione, Moggallana, dopo aver riportato la capitale ad Anuradhapura, intese trasformare Sigiriya in un monastero. Restituì ai monaci buddisti tutto ciò che si trovava lì intorno: rifugi rupestri, grotte, luoghi sacri che pare appartenessero ai monaci fin dal terzo secolo a.C. e fece grattare via dalla galleria delle fanciulle, la loro bellezza procace affinchè la meditazione dei monaci non venisse disturbata. Il prezzo pagato per questo tentativo di moralizzazione fu di perdere irrimediabilmente e per sempre l’espressione di un’arte tanto raffinata.

Non uno spregio gratuito del nuovo sovrano, quindi, ma pur sempre un gesto che fece scomparire da questa grotta, in un sol colpo, una miriade di personaggi femminili giudicati troppo provocanti per uomini che avevano fatto della rinuncia di ogni bene terreno, della preghiera e della spiritualità capace di dominare gli istinti carnali, gli scopi per cui vivere.

Nonostante che i segni dei danneggiamenti subiti nel tempo da questi affreschi, anche a causa di profanazioni avvenute in tempi moderni, siano molto evidenti, si capisce che sulle pareti della grotta, all’epoca del re Kashiapa, si dovesse sfidare una moltitudine di ragazze dalle splendide forme che competevano tra loro per grazia e leggiadria. Una folla che si dice fosse composta da diverse centinaia di personaggi femminili che rivestivano la lunga parete di pietra.

Della maggior parte di loro, oggi, si può individuare solo qualche traccia. Quelle che ancora mantengono un buono stato di conservazione, solo una ventina in tutto,

sono ritratte nell’atto di danzare, in certi casi in coppia, o sorprese mentre stringono tra le dita fiori di Loto appena recisi staccandone i petali come per odorarli avvicinandoli alle loro labbra di corallo; altre mostrano, invece sul palmo della mano le foglie del sacro albero della Bodhi. In queste immagini anche le foglie paiono danzare.

Gli studiosi si sono interrogati a lungo su chi fossero queste creature senza giungere comunque a risultati conclusivi.

Sono in molti a ritenere però che le dolci, avvenenti fanciulle appartenessero all’ harem del re e che dunque la rocca non fosse solo una costruzione difensiva, una fortezza inespugnabile, ma anche un palazzo di piacere.

Si dà credito all’ipotesi che fossero le sue concubine. Pare ne avesse almeno 500 e che, secondo i suoi desideri, avesse voluto rappresentarle tutte su quella

lunghissima parete di pietra. Che Kashiapa fosse un re malvagio, non c’è dubbio, ma almeno con il culto della bellezza.

“E se invece non fossero fanciulle bensì Apsaras?”, ha azzardato qualcuno. Già. Apsaras, ovvero ninfe celestiali che abitavano un piano diverso dagli umani e che dalle nuvole si calavano sulla terra? Forse. I loro sorrisi appena accennati, i loro occhi trasognati dalla forma allungata e dalle palpebre di cui sembra di avvertire ancora il battito lento, in effetti, sono tratti che hanno ben poco in comune con chi ha contatto con la realtà.

O se fossero state ritratte a simboleggiare i vari aspetti di Tara, personaggio che riveste grande importanza nel Buddismo tibetano? Tara, dalle diverse emanazioni e forme e che rappresenta l’energia femminile capace di trascendere passato, presente e futuro?

Sono tutte ipotesi ma chiunque siano le nostre fanciulle, dame, damigelle, concubine, cortigiane, donzelle, ancelle, fate celesti, a noi basta godere della loro vista, ammaliati dalla bellezza sensuale dei loro corpi esaltata ancor più dalla brillantezza che i colori hanno mantenuto nei secoli.

Se dovessimo giudicare anche solo da questi pochi dipinti rimasti, quale alto grado di civiltà avesse raggiunto lo Sri Lanka nell’antichissima epoca delle donzelle, bisogna dire che qui siamo a livelli davvero alti. I sontuosi monili che esse indossano, i diademi sulle loro teste arricchiti da ghirlande di fiori e da gioielli incastonati di pietre preziose, le acconciature accurate dei loro capelli, i drappeggi mossi delle vesti che a tratti sembrano quasi trasparire, sono il segno di una cultura progredita e raffinata, di uno stile di vita elegante e ricercato.

Ma lì, vicino alla galleria dipinta, dove il sentiero di pietra prosegue, c’è un’altra presenza davvero singolare: c’è un muro alto circa 3 m che protegge dallo strapiombo, uno strano muro brillante e riflettente sebbene un tempo lo fosse molto di più. La lucentezza di questo parapetto dalle tonalità arancio, si dice fosse ottenuta con materiali naturali; oltre la calce fine, pare siano stati usati albume d’uovo, miele e infine cera d’api con cui veniva tirato a lucido perché il re, passando lungo il camminamento, vi si potesse specchiare.

E infatti questo muro sembra proprio uno specchio quando la luce lo colpisce.

È una parete invasa da una miriade di scarabocchi confusi tanto che, a una prima occhiata, si è portati a credere che siano lo spregio dei soliti moderni vandali cui manca la percezione della gravità di ciò che ogni volta combinano su statue e monumenti. Se si osserva con attenzione, però, pur non essendo certamente in grado di decifrare quelle incisioni, ci si accorge che non sono frutto d’interventi molto recenti. No.

|

|

Sono tracce di una memoria lunga. Vi sono dei nomi scritti là sopra, delle frasi ottenute a forza di graffiare con arnesi appuntiti, che hanno un qualcosa che si differenzia da quegli sfregi alla bellezza che siamo abituati a vedere ai nostri giorni. Lo si può percepire grazie a una intuizione non facile da spiegare. Ponendo attenzione nella ricerca, con un po’ di sforzo, tuttavia, se ne possono scorgere certe caratteristiche particolari perché in fondo c’è una loro logica d’inserimento nel caos di una miriade di tratti illeggibili che si sovrappongono tra loro. Soprattutto si comprende che possano avere una loro storia. Ebbene, dopo tanti anni di studio - adesso lo sappiamo con certezza- si può affermare che questi graffiti dall’aria antica sono opera di visitatori di più di mille anni fa!

Le frasi sono state incise secondo i caratteri arrotondati dell’antico alfabeto cingalese da chi, passando di qui, evidentemente, avvertiva il bisogno e l’urgenza di scrivere le proprie impressioni dopo aver osservato le fanciulle rappresentate lì vicino e averne subito il fascino. Tutte queste persone ritennero che quella parete si prestasse alla perfezione per esprimere parole d’amore, di sfida, ma anche maledizioni, sfoghi, lamenti, dichiarazioni di stupore come pure d’ironia. Qualcuno vi ha confessato stati d’animo, turbamenti, commenti di vario genere mentre non mancano perfino parole d’invidia da parte di una donna che si dice contrariata da tanta beltà. Così si esprime: “Una fanciulla della montagna dagli occhi di cerva scatena in me la collera. Tiene in mano un filo di perle e nel suo atteggiamento si legge la rivalità verso di noi”.

C’è veramente di tutto su questo muro, anche semplicemente il nome del visitatore di passaggio o la frase: “Sono stato qui”e solo la firma del graffitaro.

A giudicare dai messaggi, pare che rappresentanti di tutte le classi sociali di allora abbiano lasciato traccia del loro transito da queste parti e che lo abbiano fatto almeno in settecento, in un arco di tempo che va dal VI al XIV secolo.

Sentite cosa dice un altro anonimo ammiratore: “Le dame che indossano catene d’oro sul petto mi ammaliano. Da quando ho visto queste splendide fanciulle, il cielo mi sembra meno bello”. Straordinario.

Queste antiche incisioni, oggi hanno, per lo più, lo scopo di attirare l’attenzione dei visitatori che si mostrano stupiti e anche un po’ divertiti nel constatare come certe deplorevoli abitudini che riteniamo solo attuali, siano invece pratiche che affondano le radici anche in un lontano passato. Il Mirror Wall, nome con cui è conosciuto il muro della cittadella di Sigiriya, ha invece rivestito fino ad oggi un’insospettabile importanza per il contributo fornito alla comprensione dell’alfabeto cingalese, della lingua sanscrita e tamil. Attraverso i graffiti che vi sono impressi, numerosi studiosi hanno potuto comprendere meglio questi linguaggi e come essi si siano ulteriormente sviluppati ed evoluti attraverso almeno otto secoli di storia. Ma quelle frasi, pur di grande utilità per chi ha approfondito le caratteristiche e le strutture della lingua cingalese nel suo mutamento nel tempo, sono anche la testimonianza di come arte e bellezza fossero apprezzate anche in passato. Le fanciulle riempivano gli occhi di chi le ammirava, nÈ più nÈ meno come si può fare oggi e dall’alto di questa fortezza che punta verso il cielo, noi contemporanei dobbiamo essere felici che siano ancora lì, capaci di trasmettere così tanti messaggi, anche quelli che per ora ci sfuggono. Da quella galleria di pietra, da sotto quel cornicione naturale, svestite, o meglio, ancora vestite di vividi colori, esse ci tramandano un’eredità di cui vorremmo svelare quei tanti misteri che ancora rimangono irrisolti, curiosi di comprenderne appieno il significato. Sebbene fino ad oggi questo non sia stato del tutto possibile, una cosa è certa: non finiremo mai di ringraziare, chiunque egli sia, colui che tanta bellezza ha prodotto. E se nella bellezza, come qualcuno afferma, dimora il divino, come si può non essere in debito con questo genio del passato, e come possiamo non ripagarlo, con una smisurata ammirazione, rapiti, ammaliati come quei visitatori di mille anni fa che si arrischiavano lassù, in cima al quel nido d’aquila?

|

|